実証実験実施の背景

UPGRADE with TOKYO

とは、東京都が行っている、スタートアップとの協働によって都政課題の解決を目指すピッチイベントです。その中で、「バリアフリー日比谷公園プロジェクト」に関するテーマが募集されました。

- タイトル

- 第37回 誰もが利用しやすく、楽しめる公園の実現~2025年デフリンピック大会を契機に~

- テーマ概要

- 都では「バリアフリー日比谷公園プロジェクト」として、日比谷公園を誰もが利用しやすく、楽しめる公園とするための整備を段階的に進めている。 2025年のデフリンピック東京大会にて、日比谷公園がオリエンテーリングの競技会場となることを受け、聴覚障害者や耳の聞こえにくい方も含め、公園を訪れるあらゆる人の間でのコミュニケーションを支援し、活発化するアイデアを募集

- 関連リンク

本ピッチイベントでハイラブル株式会社(以下、当社)は

『「窓口会話支援」と「にぎわい見える化」で 日比谷公園をみんなで一緒に楽しめる Hylable for Parks のご提案』を提案し、優勝しました。

これをきっかけに、「」の開発と実証実験が開始されることになりました。

プレスリリースは

こちら

実証実験の目的

「」では、公園全体のにぎわいを可視化する技術を開発し、 「にぎやかな雰囲気を楽しむにはどこにいけばよいのか」 「静かに過ごすにはどこに行けばよいのか」 といった、音の観点から今の自分に合った楽しみ方を見つけられるシステムを目指しています。

日比谷公園にはたくさんの鳥が生息していますが、慣れていないと鳥の声の聞き分けは困難です。 そこで、「」では、生物の声の識別技術を開発し、 誰でも見るだけで「今どのあたりでどんな鳥が鳴いているのか」 がわかり、バードウォッチングを誰でも楽しめる技術の実現を目指しています。

実証実験の概要

なお、デバイスやシステムの開発を並行して行っているため、 一部の機能は実証期間中に変更される可能性があります。

バッテリー駆動タイプの計測装置を5台設置する予定です。

白いたまご型のデバイスが音声の計測を行うマイクロホンアレイです。 ケースの内部に、バッテリーや、音声処理・クラウド通信を行うコントローラが入っています。 このケースは施錠されています。 このケースは花壇の中央の地面に、植物を傷つけないように配慮して設置します。

電源タイプの計測装置を5台設置する予定です。

白いたまご型のデバイスが音声の計測を行うマイクロホンアレイです。 ベージュ色のケースの内部に、音声処理・クラウド通信を行うコントローラが入っています。 このケースは施錠されています。 来場者の安全確保のため、周辺のフェンスに固定し、電源を供給します。

- 計測装置は精密装置なので触らないでください

- 立ち入り禁止エリアには入らないでください

- 本システムは、音の方向や種類の判別を行うものであり、音声認識等音声の内容(人の会話の内容)に関する分析を行うものではありません。

- 収録した音声データは、鳥の声の識別を目的とする場合を除き、保存を行わずに破棄します。この場合、収録した音声データに対する処理は本計測装置の内部で行われるので、その音声データが本計測装置外のネットワーク又はサーバーに送信されることもありません。

- 鳥の声の識別を行う場合は、本計測装置の近くにその旨をお知らせします。鳥の声の識別を目的として保存した音声データは、本実証実験の目的(本システムの性能を向上させる目的を含みます。)以外には使用せず、本実証実験の実施・検証のための関係者・協力者以外への第三者提供は行われません。

「」の技術

Bamielは、空間のコミュニケーションをリアルタイムかつ定量的に可視化する技術です。 まず、8個のマイクから成るマイクロホンアレイと呼ばれるたまご型の計測デバイスで音声の到来方向を推定する音源定位を行います。 次に、複数の計測デバイスを組み合わせて空間における音の存在の確率分布を計算します。 これをヒートマップ状に表示することで、どのエリアがにぎわっているかを可視化できます。 Bamiel は音源定位はデバイス内で行い(エッジ処理)、音の方向情報や特徴量だけをクラウドにアップロードするので、 データ量の削減やプライバシー保護も実現できます。

Bamiel は、オフィスや展示会など、様々な人がコミュニケーションを行う空間の可視化を行うために開発した技術です(特許出願済み)。 近年のリモートワークの普及によって、オフィスにおける偶発的なコミュニケーションの重要性が認識されるようになりました。 そのため、企業はそれを促進する様々な施策を実施しています。実施している施策には、たとえばコーヒーマシンやお菓子コーナーの設置から、 ラウンジや談話スペースの設置などがあります。しかし、これらの施策の効果を定量的に評価することは困難でした。 なぜなら、このような不特定多数の人がコミュニケーションを行う空間では、その会話の量を定量化するための計測が困難だったからです。 そこで Bamiel は、従来当社が話し合いの見える化技術 Hylable Discussion で開発・運用していた技術 (詳細は こちら)を活用し、 空間のコミュニケーションをリアルタイムかつ定量的に可視化する技術を開発しました。

本システムの技術的な概要は以下のとおりです。 個々のたまご型の計測デバイスは8個のマイクが円周状に配置されたマイクロホンアレイと呼ばれる装置で、 これのマイクを使って音声の到来方向を推定する音源定位を行います。 仕組みは次のとおりです。計測デバイスの近くで音が鳴ると、その音源の位置によって各マイクへの音の伝わる時間がずれます。 具体的には、音源に最も近いマイクには一番早く音声信号がたどり着き、最も遠いマイクには一番遅くたどり着きます。 この音声のズレ方(位相差)が到来方向ごとに異なるので、この位相差からから方向を推定します。

このように音の到来方向がわかるデバイスを空間上に配置することで、空間全体の音が存在する確率分布を推定します。 具体的には、各デバイスの空間上の位置がわかれば、各デバイスの音源の到来方向を組み合わせることでその交点が得られます。 交点が音源位置に対応すると考えられるので、交点を数え上げることで音源位置の存在確率が推定できます。 この計算を空間全体で行うことで音源の存在確率を推定しています。 この確率分布をヒートマップ状に表示することで、どの位置で音源が多くあるか、つまりにぎわっているかを可視化できます。

空間の分析を行うときに、すべて録音するという方法がありますが、それでは通信するデータ量が膨大になってしまいますし、 プライバシーの懸念もあります。そこで、Bamiel ではデバイス内で音の到来方向の情報までを計算し(エッジ処理) その方向情報や特徴量だけをクラウドにアップロードする方式をとっています。 こうすることで、クラウドにアップロードされるのは音声の内容ではなく、音の方向や特徴だけなのでクラウド側には 音声の内容はアップロードすらされなくなります。 こうしたクラウド連携によって、データ通信量削減とプライバシー保護の対策を同時に実現しています。

Bamielを基盤技術として、 公園などの不特定多数の人や動物が行き来する屋外空間を可視化するソリューションが Hylable for Parks です。 屋外空間に適用するためには、電源の確保や景観への配慮、そして声の識別が必要です。 Hylable for Parks は、こうした課題に対してそれぞれの環境に合わせた対策を行うことで実現しています。

Hylable for Parks は、Bamielを基盤技術として、 公園などの不特定多数の人や動物が行き来する屋外空間を可視化するソリューションです。 最初に Bamiel をリリースしてから様々なお客様にお使いいただくなかで、公園や野外イベントなど、屋外のにぎわいを調べたいというニーズが高まりました。 そこで、こうしたニーズに答えるために、Bamiel を屋外向けソリューションとして改良することにしました。 このソリューションは、都市と自然の接点ともいえる公園を中心とした利用を期待し、 Hylable for Parks と名付けました。

Bamiel は元来室内環境をターゲットに開発した技術なので、限られた広さかつ雨風にさらされない環境を前提にしています。 そのため、広い空間での運用や防水など、対策すべきことが多くあります。 その上、これらの対策は実際にシステムを配置する場所ごとに大きく異なるので、フィールドごとの対策が欠かせません。

どの場所でも共通な課題の1つ目は電源の確保です。 屋外空間はオフィス等の室内と違って電源を引くことが簡単ではないので、環境に応じた電源の検討をしなければなりません。 電源が確保できる場所なら工事を行うことで安定した稼働が可能ですが、電源の確保が難しい場所ではバッテリー駆動のデバイスを使う必要があります。 第2の課題は環境への適応です。 高温になる場所であれば冷却対策が、雪が積もる場所では降雪対策やデバイスが動く温度を保つ保温対策が、雨風が強い場所では防水対策が必要です。 もちろん、公園は都市と自然の接点であるため人への配慮も重要です。 たとえば、景観に溶け込むようなカモフラージュや、人への安全に配慮した設置場所の選定も欠かせません。

2つ目の課題は鳴き声の識別です。オフィスであれば人の声だけが聞こえるので詳細な音の識別の必要性は それほど高くありませんが、公園では生物の声や風の音、雨の音などさまざまな音が混ざり合っています。そのため、声の識別が避けられません。 一方で、生息する生物種は場所ごとにことなっているため、高い精度で生物を識別するには、その場所に合わせて 声の識別モデルのデータ収集や学習が必要になります。 これらの課題を解決することで、公園のにぎわいを可視化する Hylable for Parks を実現します。

「」は、 Hylable for Parks を日比谷公園向けにカスタマイズしたシステムです。本システムを実現するためには、日比谷公園の環境に合わせた屋外向けデバイスの開発と生物の鳴き声識別モデルの開発が必要です。 とくに日比谷公園に生息する生物、特に鳥類の聞き分けを行うには、実際の鳥の声の収集が欠かせません。 データ収集には、計測デバイスで期間限定で音声データを収録したり、 フィールドワークを専門とされている大学の研究者と協力してデータを集めてAIモデルを学習する必要があります。

「」を実現するうえで取り組む課題は、 屋外向けデバイスの開発と生物の鳴き声識別です。

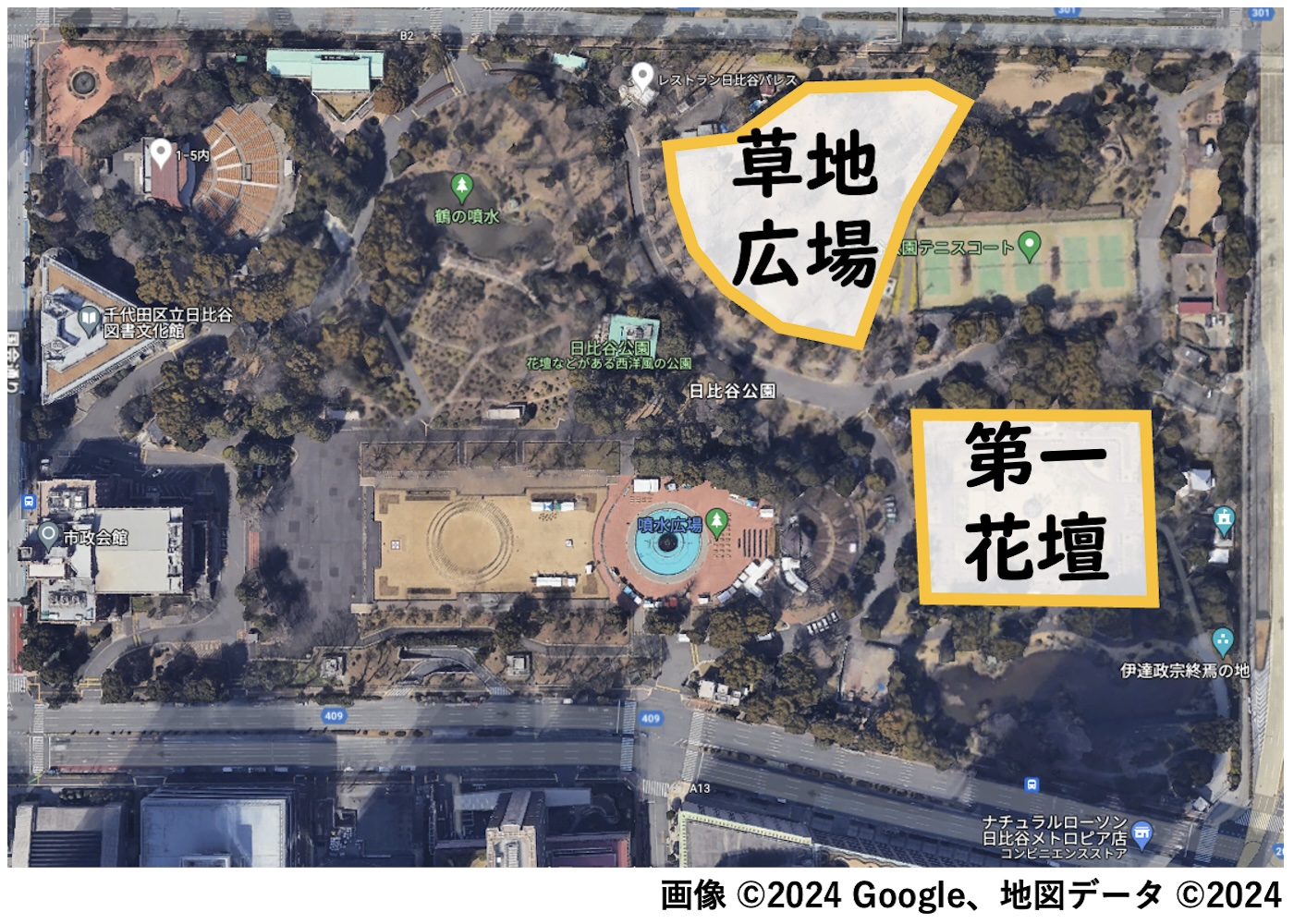

第一の課題は屋外向けデバイスの開発で、特に電源と環境適応が重要です。 まず電源については、電源タイプとバッテリータイプを作成して実証します。 前者は、運用が容易で電源ケーブルをつなぐだけで駆動するので筐体のサイズをコンパクトにできるメリットがある一方で、 電源工事が必要で配置できる場所が限られているというデメリットがあります。 後者は、電源のない場所や電源を引くことで来場者の邪魔になったりする場所でも計測できるメリットがある一方で、 定期的なバッテリー交換が必要であるというデメリットがあります。 草地広場に配置するのは、デバイスをフェンスに取り付けて電源を供給することで、24時間稼働を行うタイプとし、 第一花壇に配置するのは、定期的なバッテリー交換が必要であるものの動かしやすいバッテリータイプとしました。

次に環境適応については、次のような対策を行いました。 日比谷公園は多くの人が訪れるため、来園者の邪魔になる大掛かりな計測装置を設置しては本末転倒です。 そこで、草地広場に配置する電源タイプは、小型でできるだけ目立たないものにしました。 第一花壇に配置するバッテリータイプは、バッテリーサイズの制約で全体が大きくなってしまうので 周囲の環境に合わせたカバーをつけることによって、景観に溶け込むような工夫を行いました。

第二の課題は、生物の声の識別です。今回の実証実験では日比谷公園に多く生息する鳥に焦点をあて、その声の識別技術の開発を行います。 鳥の声の識別は機械学習の分野で深層学習を活用した様々な研究が進められており、 当社でもそれらの研究成果を活用しながら日比谷公園の鳥の鳴き声の識別技術の開発を行います。 こうした聞き分け技術の開発には、実際の鳥の声の収録が必要不可欠です。 鳥の音声データの収集には、今回開発する計測デバイスで計測する音声データを期間限定で収録したり、東京都市大学環境学部北村研究室と協力して、 実際の鳴き声を収集したりすることで性能を向上させていきます。

本実証実験で目指す「誰もが楽しめる公園の実現」が必要なのは、日比谷公園だけはありません。 日比谷公園で実証した手法は日本にある様々な公園に展開し、 日本中の公園を誰もが楽しめるものにするために、音の技術の側面から貢献していきたいと考えています。