導入実績

CASE

2025-8-20

建設コンサルタント会社さま

話し合い見える化で採用面接の評価をサポート

フィールド

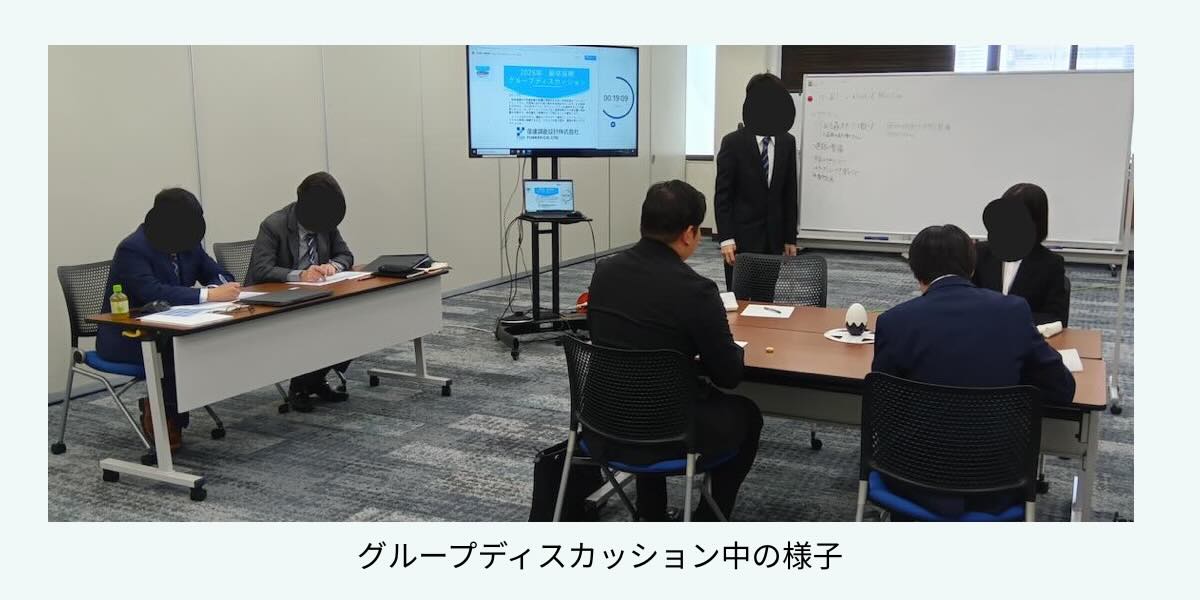

実証実験を、建設コンサルタント会社の新卒採用におけるグループディスカッションの場面を対象に実施しました。

- 内容および期間

- 新卒採用選考のグループディスカッション 1日

- 1グループあたりの人数

- 4~5名(合計28名)

- レコーダー利用台数

- 2台

※1セッションにつき2グループが同時にディスカッションを行い、それぞれに1台のレコーダーを設置しました。すべてのグループを分析対象とするため、この形式を採用しました。

導入の目的

一度に複数の参加者を評価するグループディスカッションでは、面接官の経験に基づく主観的な判断により、評価の一貫性を保つことが難しく、再現性のある評価が課題となっていました。こうした背景を踏まえ、同社では参加者の討議内容をもとに、評価基準に沿った定量的なスコアリングを行い、面接官の審査を支援する手法の導入を検討していました。

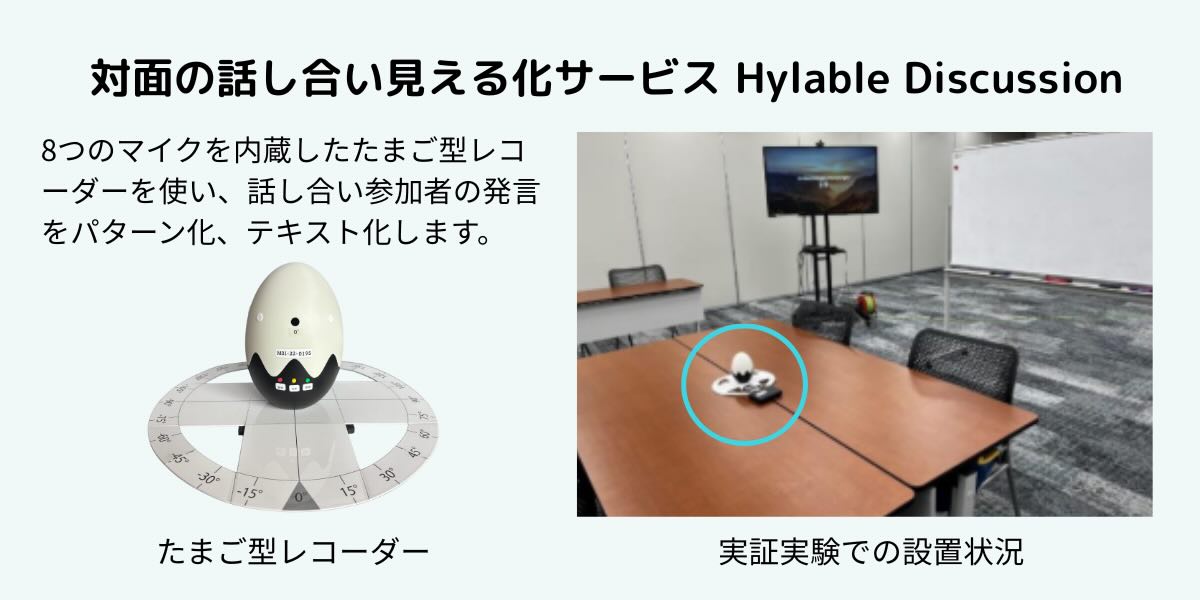

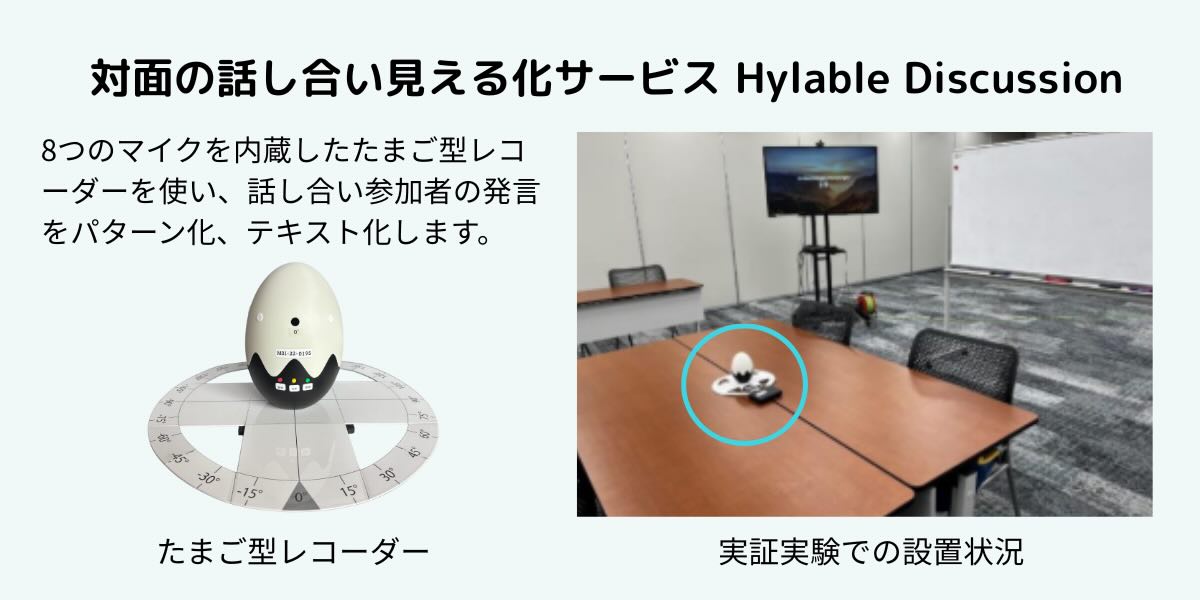

この手法の一つとして、同社はハイラブルと協力し、「Hylable Discussion」を新卒採用選考のグループディスカッション評価に活用する実証実験を実施しました。Hylable Discussionは独自の音環境分析技術によって参加者ごとの発言をパターン化・テキスト化することができ、AIによる分析と組み合わせることで、参加者の議論への貢献度を定量的に評価することが可能です。

なお、本実証は、株式会社リバネスキャピタルと株式会社リバネスが主催する研修において両社が連携したことをきっかけに実現しました。

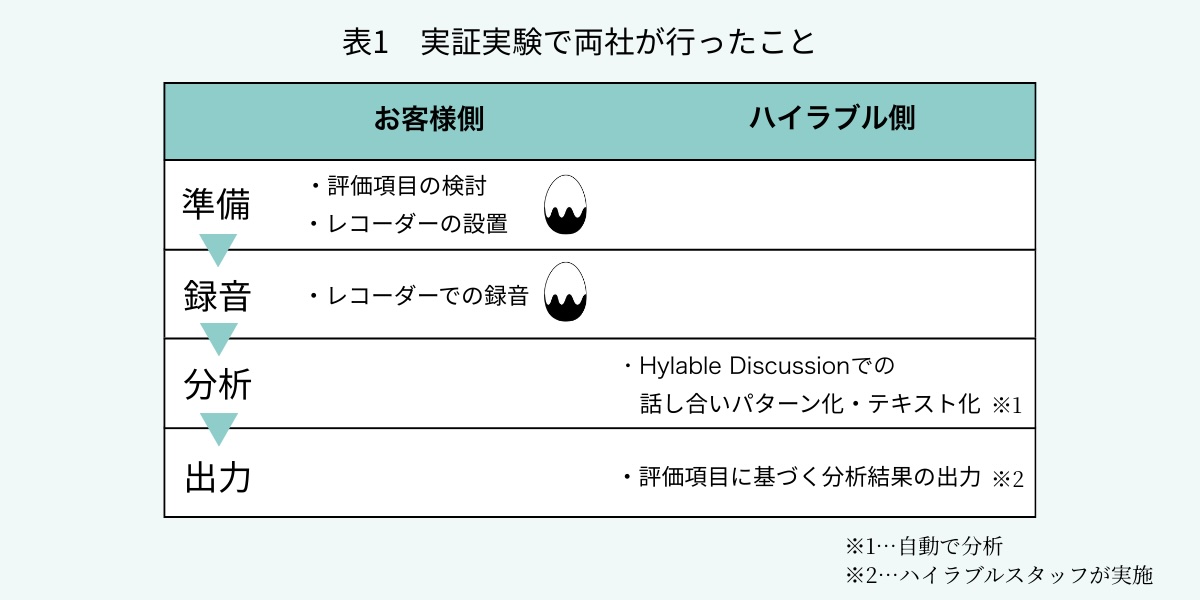

検証モデル

手順1:準備

各グループに1台ずつ、ハイラブルのたまご型レコーダーを設置しました。

手順2:録音

グループディスカッションを実施し、各グループの議論をたまご型レコーダーで録音しました。また、同社の面接官が同席し、従来手法に基づく参加者の評価も併せて実施しました。 これにより、Hylable Discussionを用いた評価手法の有効性を、従来の評価との比較を通じて検証します。

手順3:分析&評価

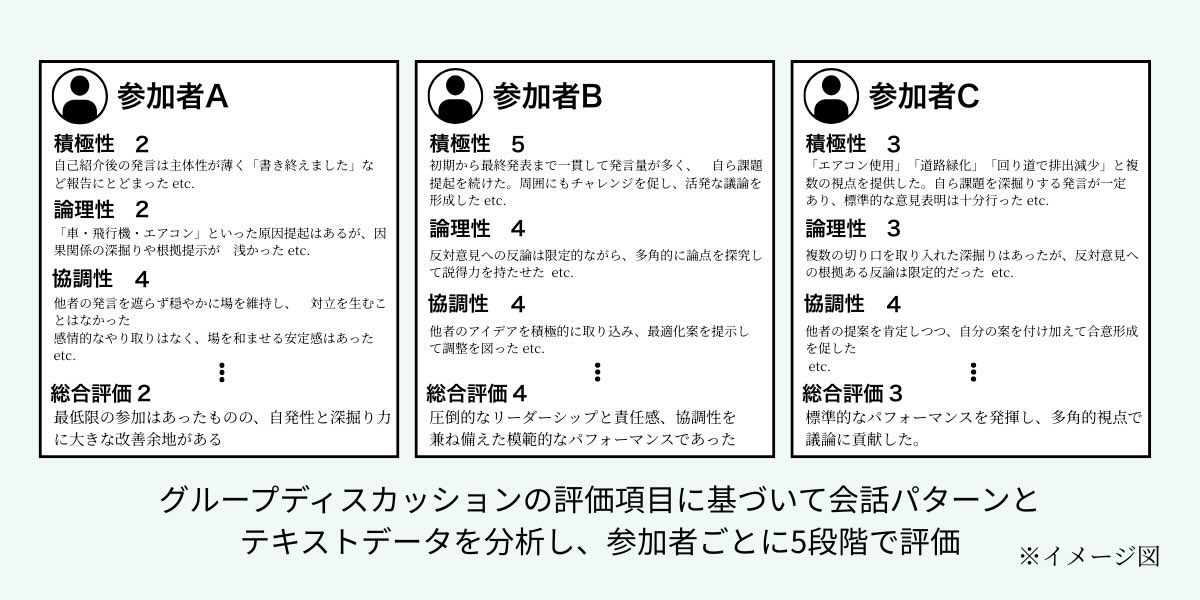

グループディスカッションの会話パターンとテキストデータをもとに、AIが参加者ごとの議論への貢献度を評価しました。分析は、同社が採用選考で重視する「積極性」「論理性」「協調性」など、7つの評価項目に基づいて行われました。

評価結果は、総合評価と各項目について、1〜5段階のスコアとして出力されました。

実証実験において両社が実施した内容は以下の通りです。評価項目に基づく分析結果の出力は、ハイラブルが担当しました。

成果

実験結果の分析により、Hylable Discussion は、採用面接における評価の公平性と一貫性を高める有効な手法となる可能性が示されました。

Hylable Discussion による参加者の総合評価と、面接官による評価との関係を検証するため、相関分析および回帰分析を実施したところ、両者の間には統計的に有意な中程度の相関が確認されました。

統計的な分析に加え、実際に面接を担当した方々へのヒアリングも実施しました。

その結果、自身の採点結果とHylable Discussionによる評価に大きな差は感じられなかったという声が寄せられました。さらに、面接官同士で評価を議論する際に、参加者の発言や行動を思い出すきっかけとして活用できる、との意見も得られました。このように、定量的な評価を取り入れることで、従来の主観的な判断を補完することが可能になりました。

その結果、自身の採点結果とHylable Discussionによる評価に大きな差は感じられなかったという声が寄せられました。さらに、面接官同士で評価を議論する際に、参加者の発言や行動を思い出すきっかけとして活用できる、との意見も得られました。このように、定量的な評価を取り入れることで、従来の主観的な判断を補完することが可能になりました。

同社ご担当者様のコメント:

議事録・要約ツールは他にもありますが、ハイラブルのツールは、コミュニケーションの量やパターンを分析することで、一歩進んだコミュニケーションの可視化を実現しています。

今回の分析にあたっての留意点:

- 参加者が移動を伴うような場面での運用においては、発言内容をユーザーと正確に紐づけることが難しい場合があります。

- 単年度での検証ではサンプル数が限られているため、データ分析の精度については継続的な検証が必要です。

今後の展望

実証実験の結果から、Hylable Discussionは、今後、面接官による評価をサポートするツールとして、広く活用されることが期待されます。

面接の様子を定量的に記録・可視化できるツールがあれば、面接官は参加者の人柄や態度など、より高度で定性的な評価に集中することが可能になります。

面接の様子を定量的に記録・可視化できるツールがあれば、面接官は参加者の人柄や態度など、より高度で定性的な評価に集中することが可能になります。

また、グループディスカッションの評価をある程度自動化することができれば面接官育成工数の削減につながるほか、参加者を組み替えたグループワークを行い、より精度の高い選考を実施することも可能だと考えます。

一方で、 Hylable Discussion はあくまで発言をパターン化・テキスト化するツールであるため、ホワイトボードへの記入や、無言のうなずき・視線といった音声を伴わない貢献については記録されません。したがって、人による観察や定性的評価との併用が重要です。

おわりに

Hylable Discussion にご関心がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

貴社の選考プロセスや審査基準に合わせた導入・活用方法について、ハイラブルがご支援いたします。

貴社の選考プロセスや審査基準に合わせた導入・活用方法について、ハイラブルがご支援いたします。