2025年2月15日(土)と16日(日)に親子で学べるイベント「日比谷公園のにぎわいを知ろう!&生き物観察会」を開催しました。小学生から大人まで、幅広い年齢層の合計28名に参加いただき、楽しい時間を過ごしました!ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!今回は、そのイベントの様子をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

どんなイベント?

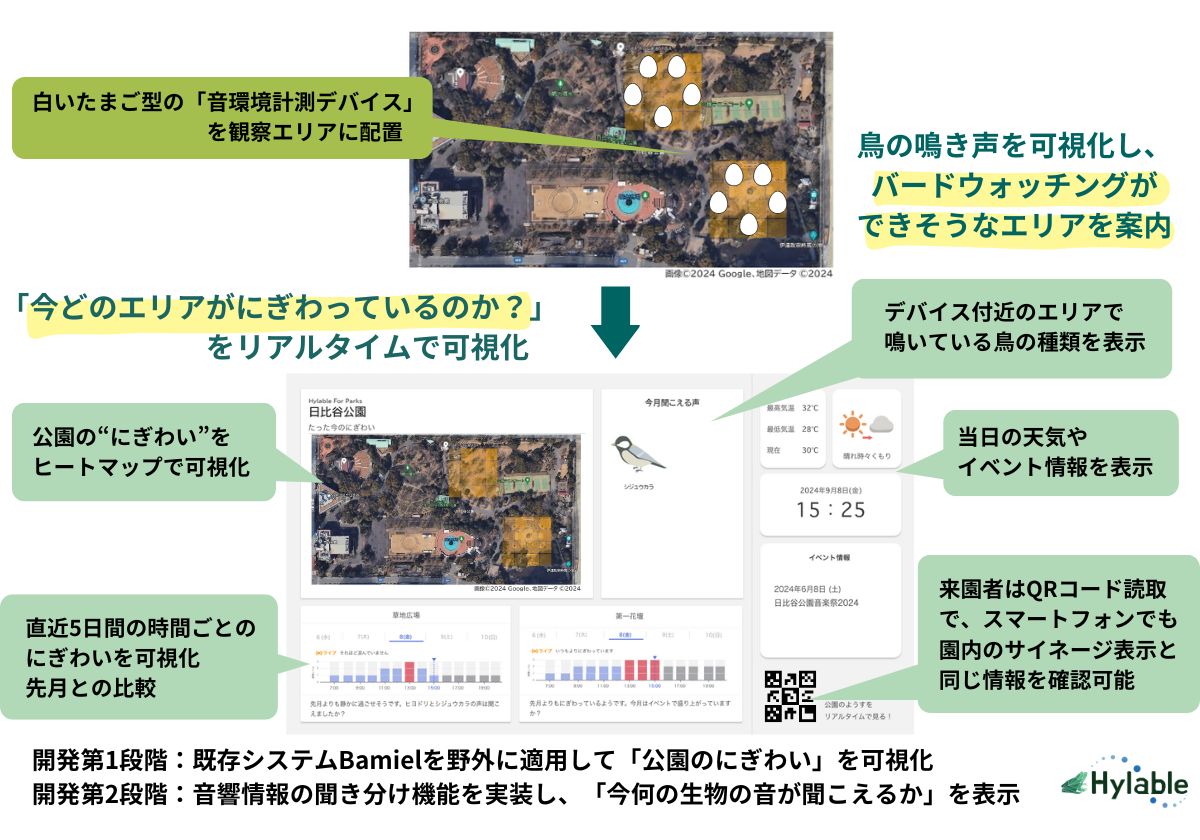

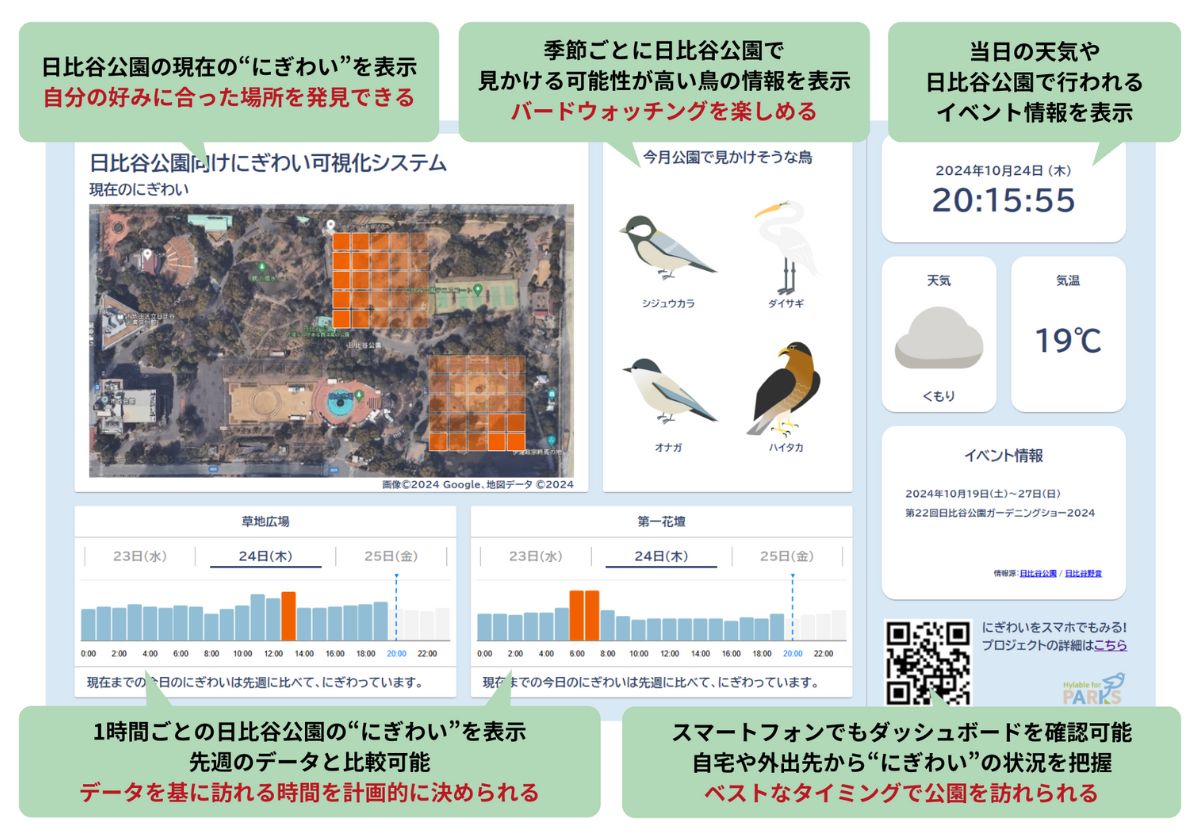

ハイラブルが開発し日比谷公園で実証実験を行っている「日比谷公園向けにぎわい可視化システム」を活用して生物を観察したり生態系について学ぶ、新しい公園の楽しみ方を体験できるイベントです。開催の経緯などイベントの詳細は「こちらの記事」をご覧ください。

また、開催の様子は動画でもまとめています。

イベントレポート

イベントは座学から始まりました。場所は日比谷公園の中にある千代田区立日比谷図書文化館のとても素敵なホールでした。まずは、ハイラブル代表の水本武志がシステムの解説を行いました。

可視化システムがもつ2つの機能、にぎやかな場所がわかる「にぎわいの可視化機能」と鳥の聞き分けAIで今鳴いている鳥の場所がわかる「鳥の声の可視化機能」について、図解を交えてわかりやすく説明しました。

また、可視化されるのは普段見落としがちな「ことばでない音声情報」なので、システムを使うことで公園の新しい楽しみ方を体験できるという説明は、大人も子どもも皆さん真剣に聞いてくれていました。(こうした狙いの詳しい説明はこちらの記事をご参照ください)

次は、鳥を専門としている生態学の研究者である北村亘先生(東京都市大学 環境学部)に、生態系について教えていただきました。

北村先生には、大学で先生が発見した鳥たちのデータから食物網と生態系についておしえていただきました。 鳥や動物には食べたり・食べられたりする関係があり、それは食物網(しょくもつもう)と呼ばれます。さらに、こうした食物網と、さらに周囲の環境全体は生態系と呼ばれます。

生き物たちは他の生き物と関わりながら生活しているので、一つの鳥だけを見るだけでなく、生態系全体を知ることが大事なのです。

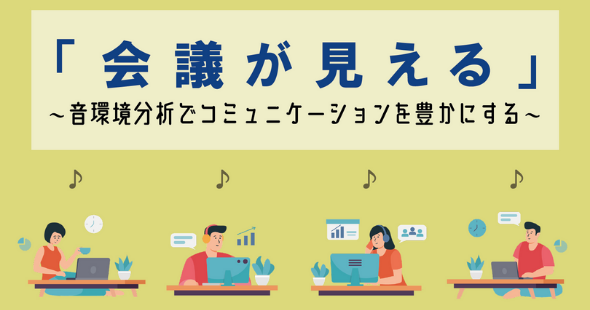

そして、こうした生態系を学ぶボードゲーム『EcoPyra(エコピラ)』を使って参加者で遊びました。このゲームは生き物同士の関係(生態系)を楽しみながら学べるように北村研で作られたゲームで、年齢にかかわらず、初対面の人たちも夢中になってゲームを楽しみ、生態系について理解を深めていきました。

熱いバトルが繰り広げられています!

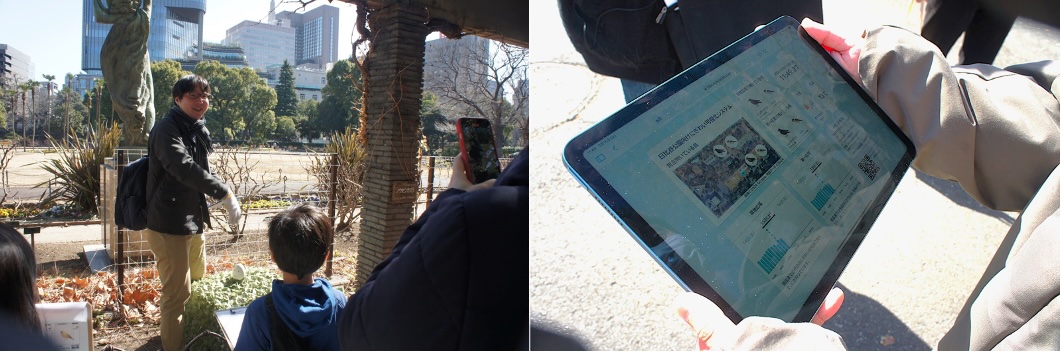

いよいよ公園に出てみんなで鳥を探しました。 参加者には、日比谷公園の鳥類の生態観察データを元にハイラブルで作成したイラストを使った観察シートを配布しました。このワークシートのダウンロードはこちらから。

北村先生に鳥の声を聞き分けるコツや鳥を探す方法を教えてもらいながら、見つけた鳥を観察シートに書き込んでいきました。先生の説明はとても面白く、鳥に関する知識が増えていました。

鳥のワクワク豆知識🐦

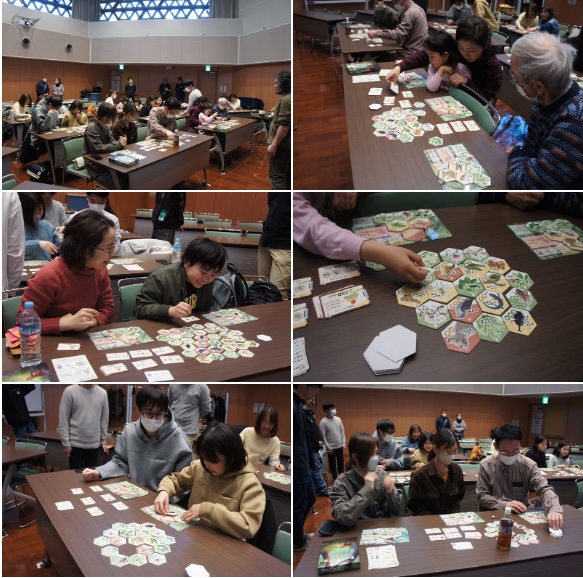

💡カラスには2種類いる!身近にいるカラスには実はハシブトガラスとハシボソガラスの2種類がいます。見分け方は実は簡単で、説明を受けた参加者はカラスの声が聞こえるたびに「どっちかな」と考えているようでした。

ハシブトガラス

クチバシが太くて曲っている。鳴き声は澄んだカーカーハシボソガラス

クチバシが細くてなだらか。鳴き声は濁ったガーガー

💡ウグイスの鳴き声は「ホーホケキョ」じゃない?ウグイスが「ホーホケキョ」と鳴くのは、実は春だけで求愛のために鳴くのです。冬は鳴き声が「チャチャチャ」になるので、鳴き声で気づかないだけで実はそばにいるかもしれません。春の鳴き方は「さえずり」と、冬の鳴き方は「地鳴き」と呼ばれます。

💡冬しか見れないカラスの巣カラスの巣は、普段は木の葉に隠れていて見えませんが、冬になると葉が落ちて見えるようになります。カラスの巣には、よくハンガーが使われていることがあり、それが見分けるポイントです。カラスは街中で見つけた素材をうまく利用して巣を作るので、巣の中には意外なものが含まれているかもしれません。

木の中にあるカラスの巣。葉っぱがない冬の時期は観察しやすいのでぜひ探してみてください!

木の中にあるカラスの巣。葉っぱがない冬の時期は観察しやすいのでぜひ探してみてください!

そして、にぎわいや鳥の声を計測するたまご型レコーダーに到着!水本は、第一花壇と草地広場にあるレコーダーの前で仕組みを説明したり、実際にサイネージを見せながら「鳥の声の可視化機能」を紹介していきました。

実際のレコーダーはこんな姿をしています。ぜひ探してみてください

実際のレコーダーはこんな姿をしています。ぜひ探してみてください

最後に、草地広場でみんなで見つけた鳥の種類について確認しました。 2日とも30分ぐらいの散策だけでこんなにたくさんの鳥を発見できました。

- 2月15日(土) 13種類

- カワラバト、スズメ、ハシブトガラス、ムクドリ、ヒヨドリ、シジュウカラ、カルガモ、メジロ、ハクセキレイ、コサギ、ハシボソガラス、コガモ、コゲラ

- 2月16日(日) 15種類

- カワラバト、スズメ、ハシブトガラス、ムクドリ、ヒヨドリ、カルガモ、メジロ、ハクセキレイ、キジバト、ハシビロガモ、エナガ、シジュウカラ、ウグイス、コゲラ、ハシボソガラス

参加者の皆さんも、都会の真ん中の公園にも実は豊かな自然があることに驚いていました。

質問コーナーでは、鳥に関する質問がたくさんありました。一部を紹介します。

鳥の鳴き声を聞き分ける練習方法は? - A. まずたくさん聴くことが大切です。身の回りで聞こえる鳥の声に耳を傾け、知らない声があれば調べてみましょう。鳴き声が聞こえたら、周りを見渡して鳥を探し、「何の鳥だろう?」と思ったら調べてみてください。また、「日比谷公園向けにぎわい可視化システム」を使うと、鳴いている鳥の情報が表示され、鳥の鳴き声を目で確認することができます。

実を食べる鳥はどんなふうに食べているの?もぐもぐ?丸呑み? - A.鳥は歯がないので、食べ物を丸呑みします。その後、胃の中で食べ物をもぐもぐと砕きます。胃の前にある砂肝が食べ物を細かくする役割を果たしており、砂肝が硬いのは、食べ物を効率よく砕くためです。

鳥は何を食べる? - A. 鳥は虫や花の蜜、木の実、魚、プランクトン、哺乳類、他の鳥などを食べます。何を食べているかは、くちばしを見ればわかります。細く尖ったくちばしは蜜を吸うため、強く太いくちばしは硬い実を食べ、鋭いくちばしは肉を引き裂くために使います。平たいくちばしは水中の植物や小さな生物を食べます。

飛ぶ高さに違いはある? - A. 飛ぶ高さには違いがあります。カラスやアマツバメ、猛禽類は高い空を飛ぶことが多いです。一方、他の鳥は生活する場所に合わせて、木々の間や地面近くを飛ぶことが一般的です。

最後に、みんなで集合写真を撮影して解散しました。

アンケート結果

全体の70%が保護者を含む大人の参加者でした。子供の参加者はほとんどが小学生が中心でした。募集当初は子供の参加が多いと予想していましたが、このテーマは大人にも興味を持っていただいたようで、大人同士で参加される方も多くおられました。

回答が多かったトップ5が以下の回答でした。

- イベントのテーマに興味があった

- 「日比谷公園向けにぎわい可視化システム」に興味があった

- 「音を見る」という新しい体験をしてみたかった

- 友人や知人に勧められた

- 子どもと一緒に参加したかった

生物観察や音を見る体験など、イベントのテーマをしっかり見極めて参加いただいた方が多いようです。 また、口コミや子どもと参加するイベントが理由の方も多くおられました。あるお母さんは「子どもが参加できるイベントはいつも探している」とおっしゃっていたので、アンテナを張っておられる方に見つけていただけたようです。

イベント全体で満足された回答は95%ととても高い評価でした。

評価が低かった回答は小学生だったので、ちょっと難しかったかもしれません。幅広い年齢層に興味をもっていただいたのは嬉しい、誰の目線で説明をするかについては難易度が上がったようです。

回答の100%が「参加したい」と回答していただけました。 満足度が高かったことが伺えます。

トップ3の回答は以下の通りでした。

- 「音を可視化する」ということの面白さを学んだ

- 日比谷公園の自然や魅力について学んだ

- 日比谷公園に多くの生き物が観察できることを学んだ

まさに今回のテーマである公園の自然の豊かさや、音を見る楽しさを感じていただけたようです。

自由回答からは、さまざまな視点で楽しまれたことがわかりました。一部抜粋してご紹介します。

- ・ただ歩いているだけではわからない、新しい視点を学びました。鳥や環境、音の可能性について学べました。

- ・夏の季節にも開催してほしい。

- ・ポケモンGOみたいでとても面白かったです。

- ・またこのようなイベントに参加したく思います。

- ・鳥の名前がよく分かった

- ・都会の公園にこんなにたくさんの鳥がいたことが分かった。

- ・意外と意識してなかっただけで、意識すると結構色々な鳥が鳴いているんだなぁと思いました。

この回答からも、

最後に

今回のイベントを通じて、

アンケートでいただいた意見に基づいて、「日比谷公園向けにぎわい可視化システム」の改良を続けていきます。今後もおたのしみに!

イベントで使用した「日比谷公園向けにぎわい可視化システム」は (https://hibiya.hylable.com) からアクセスできます。また、ボードゲーム EcoPyra は (https://ecopyra.com) に詳しい情報があります。ぜひご覧ください。

#日比谷公園 #バリアフリー日比谷公園プロジェクト #エコピラ #見える化 #生態系 #ハイラブル