現代のビジネスの環境において、コミュニケーションの質の向上は重要である。とくに、対面やオンラインが混ざりあった環境で会議・議論・相談といった日々のコミュニケーションを効果的に行うことの重要性はますます増している。シリーズ「会議が見える〜音環境分析でコミュニケーションを豊かにする〜」、今回は室内の会議から離れ、自然環境における生物のコミュニケーションについて紹介する。

本記事は、ニッキンONLINE PREMIUMで連載中の記事の転載です。

※媒体社の許諾のうえ転載しております。

都会には生物がいない?

東京のような都会には生物がいないと思っていませんか?国土交通省は「都市と生物多様性」というパンフレットを公開しています。そこでは、都市化によって生物多様性は減少しているが、ビオトープや緑地の整備によって保全をしていることが説明されています。

とはいえ、「確かに頑張っていると思うが、そんなに動物が生息しているか?」と思いませんか?いるとしても、ハトとスズメとカラス、あとは夜走るネズミぐらいでしょうか。しかし、本当はもっと多くの鳥が東京で生活をしているのです。

日比谷公園の鳥イベント

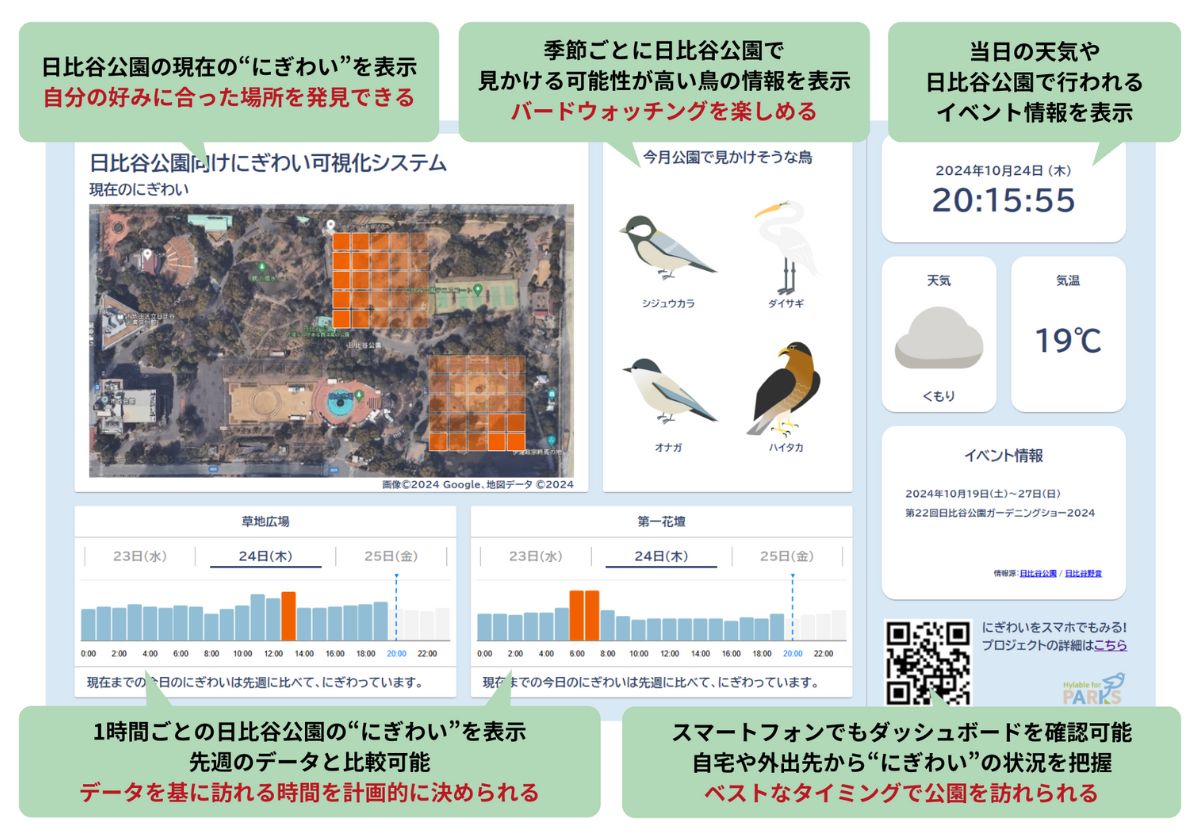

当社は現在、日比谷公園で賑わいや鳥の鳴き声を可視化するプロジェクトを進めています。「可視化システムのページ」では、現在どのエリアが賑わっているかや、どんな鳥が鳴いているかの情報がわかります。

先日、このシステムを使って公園内の鳥を探すイベントを行いました。鳥の研究をされている大学の先生と一緒に公園の鳥を探すというものです。小学生から社会人、高齢の方まで幅広い年代の方が参加しました。

フィールドで鳥を探したのはほんの30分ほどでしたが、それでも15種近くの鳥を見つけることができました。メジロやハクセキレイ、ムクドリにヒヨドリも鳴いていました。さらに、ハトにもカワラバトとキジバトの違いがあり、カラスにもハシブトガラスとハシボソガラスの違いがあるのです。鳥の巣まで見つけました。

このように少しだけ専門家の先生とともに鳥の声を聞いて探すだけで、都会の中心の公園でも多様な種の鳥が生息していることがわかりました。

日比谷公園のフィールドワーク中に撮影した写真。左がカラスの巣、右がキジバト

知識が風景の解像度を上げる

さらに重要なことは参加者がすでに種名で鳥を探せるようになっていたことです。ある小学生は、帰り道で「あ、ハクセキレイがいる!」と種がわかるようになっていたようです。もちろん1回ですべての種は覚えられませんが「どうも違う鳥がいる」という理解ができたのです。これまでなんとなく眺めていた都会の風景の解像度が上がり、得られる情報量が増えて楽しい景色に変わりました。

シリーズの本題に話題を戻すと、これまで紹介したようなコミュニケーションの構造に関する知識は、会議における風景の解像度を上げるものであると考えます。ただ話す内容を知るだけならメールや文書で足りますが、人が集まることで本当はもっと多くの情報がやりとりされているのです。

鳥の知識で公園が楽しくなるように、解像度を上げてより多くの情報を得られるようになることで、会議のコミュニケーションもより豊かになるのではないでしょうか。

ニッキンONLINE PREMIUM 2025年3月16日掲載 (リンク)

🟢お問い合わせ:こちら

#ニッキン #日比谷公園 #野鳥観察 #会議 #ハイラブル

この記事を書いたメンバー

水本武志

ハイラブル株式会社代表。カエルの合唱や人のコミュニケーションの研究が専門。 あらゆるコミュニケーションを調べたい。生物研究プロジェクト Project Dolittle もやってます。