対面やオンラインが混ざりあった環境で日々のコミュニケーションを効果的に行うことの重要性を取り上げるシリーズ「会議が見える〜音環境分析でコミュニケーションを豊かにする〜」。10万人以上の議論を分析してきた音の専門家が会議を解説。Vol.24では、複数言語の会話研究を土台に、会話における「間」の役割を解説する。

本記事は、ニッキンONLINE PREMIUMで連載中の記事の転載です。

※媒体社の許諾のうえ転載しております。

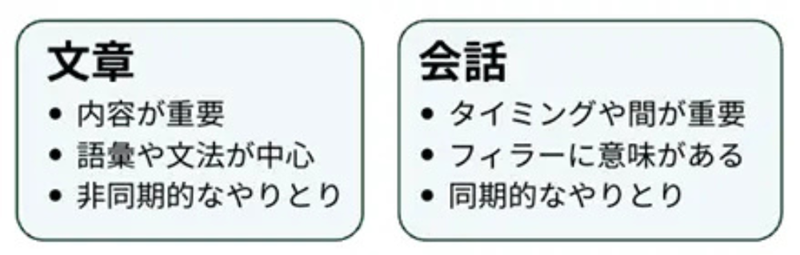

文章と会話の違い

報告書、メール、会議、立ち話――。私達は日常的に言葉を使ってコミュニケーションをします。これらは大きく、音声でやり取りをする「会話」と、文字だけでやり取りをする「文章」に分けられます。

コミュニケーションは文章と会話に分けられる

文章は、基本的には時間をかけて読まれ、内容が重要になってくるので、どんな言葉を使っているかや、どんな書き方をしているかといった、語彙や文法が重要になってきます。

一方会話は、相手とのリアルタイムなやりとりが行われる点で大きく異なります。そのため、言葉の内容だけを使ってやりとりしているわけではありません。例えば、書き言葉にはない以下のような要素を考えながら、私達は会話をしています。

• どれぐらいの間を開けるか

• 相手の言葉にいつ割り込むか

• 相槌や聞き返しをいつ・どう言うか

• 「えーっと」「あのー」「うーん」といった意味のない語(フィラー)をいつ、どう言うか

書き言葉にない要素

今回の記事のベースにした『会話の科学–あなたはなぜ「え?」と言ってしまうのか』[1]は、この違いにスポットを当てて会話の特徴を紹介しています。著者によると、従来の言語学の主流はこうした会話における要素は重要ではない要素で軽視されていたというのです。著者らは逆に、こうした会話に特徴的な要素に焦点を当てて、会話が持つ普遍的な構造を調べていきます。

この本では、日本語を含む10の言語の研究結果などをもとに、話者が入れ替わるタイミングや、聞き返しの持つ意味など様々な観点で国際的な会話の要素が紹介されています。

今回はその中でも「間」に焦点を当てて、返答をするまでの時間が与えるメッセージを紹介します。

肯定の「はい」と否定の「はい」

部下や後輩に大きな荷物の移動を手伝ってもらうことをイメージした、次の2つの会話例を比べてみてください。

例① 「ちょっと荷物運ぶのを手伝ってくれる?」

(すぐに)「はい、わかりました」

例② 「ちょっと荷物運ぶのを手伝ってくれる?」

(2秒の沈黙の後に)「はい、わかりました」

肯定の「はい」と否定の「はい」

どちらが内心は嫌がっていそうでしょうか。内容は全く同じはずですが、例②の方が嫌がっているだろうなという感じがするのではないでしょうか。

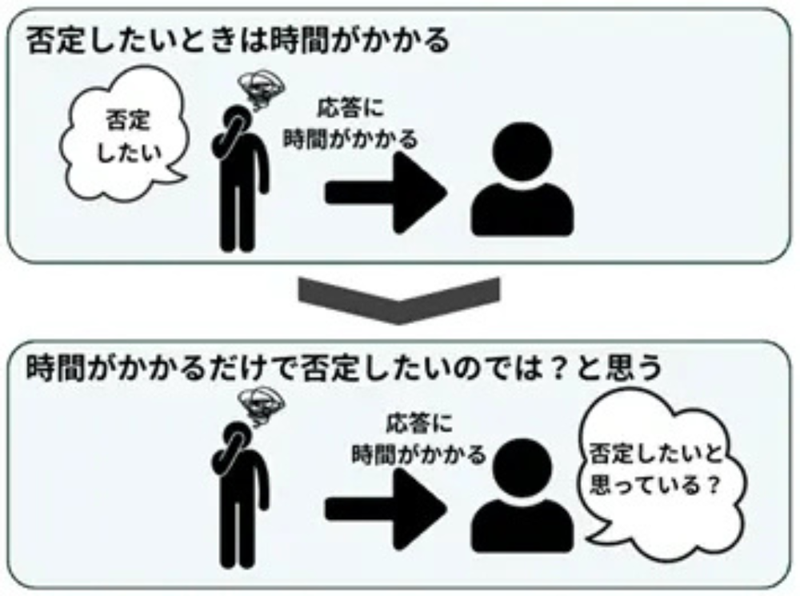

これは、一般的に人間は No ということをためらうという傾向が原因のようです。つまり、以下のような順序で、返答までの時間が長いときに先回りして相手の気持ちを類推してしまうというのです。

• 私達は相手に否定的なことを言うときにためらいがちである。

• ためらうので、否定的な事を言うときは応答時間が長くなりがち。

• 受け手は「返答までの時間が長い」というだけで「相手は否定的だ」と感じるようになる。

返答に時間がかかるだけで否定したのでは?と思う

実際、米国で約400人を対象にした実験[2]では、0.5秒前後の応答時間が「ためらい」を感じる分岐点になっていました。つまり、0.5秒以内に応答があれば肯定的、それ以上であれば否定的にとらえていたようです。

さらに、この沈黙時間は長いほど「相手がためらっているだろうな」と感じたということでした。ただし1秒を超えるとほぼその差は無くなったようです。

この傾向は他の言語でも似ており、日本語を含む10の言語のすべてで、肯定的な場合と否定的な場合の応答時間が異なっていました。特に日本語は極端に早く、肯定のときは発話終了の0.1秒前から応答が始まり、否定のときでも発話終了後の0.2秒後には応答が始まります。一方、応答時間が長いのはデンマーク語で、肯定の場合でも0.4秒も応答時間がかかるようです。

このことから、「いい返事」というのは、大きな声ではっきり回答するよりも、相手に否定的かもという不安を抱かせない、早い返事を言うのかもしれません。

前提条件の違い

ここからは元にした文献を離れて、前提条件の違いについて考えていきます。ここまでで紹介した実験は、初対面の人が対面で話す場合に限定されていました。一方で、私達の普段の会議はその前提条件が成り立たない場合があります。

オンライン会議では、対面と違って相手とのやり取りに時間遅れはよくあります。それは通信状況が悪い場合や、ミュートを解除するときの操作による場合など様々です。そのため、対面と違って意図しない応答時間の遅れが発生しがちです。オンライン会議をストレスに感じる理由の一つは、対面と同じように相手の応答時間からニュアンスを察することが難しいことに起因するかもしれません。

そもそもよく考えてから話す人は、対面でも応答時間が長くなりがちです。これまでの実験はあくまで平均なので、人によるばらつきは大きくなります。

初対面なら誤解があるかもしれません。しかし、何度も会議をしていれば「この人はよく考えてから話すから、応答時間が長くなりがちだ」というのがわかるので、そうした誤解は解けていくでしょう。

会話の「間」から内心を推測

今回は、会話の「間」を対象として、それが相手に与える印象に関する研究を紹介しました。様々な言語で、私達は1秒以下のほんの短い時間から、相手の内心を推測して会話を行っています。一方で、会議の環境や性格の影響も無視することはできません。

次の会議ではぜひ、他の参加者の「間」に着目し、この結果がどれぐらい当てはまるかを調べてみてください。

- [1] ニック・エンフィールド『会話の科学 あなたはなぜ「え?」と言ってしまうのか』文藝春秋, 2023.(URL)

- [2] R. Roberts and A. L. Francis, “Identifying a temporal threshold of tolerance for silent gaps after requests”, Journal of Acoustical Society of America 133 (6), 2013

ニッキンONLINE PREMIUM 2025年6月23日掲載 (リンク)

🟢お問い合わせ:こちら

#ニッキン #会話の科学 #コミュニケーション改善 #オンライン会議 #音環境分析 #会議術 #ハイラブル

この記事を書いたメンバー

水本武志

ハイラブル株式会社代表。カエルの合唱や人のコミュニケーションの研究が専門。 あらゆるコミュニケーションを調べたい。生物研究プロジェクト Project Dolittle もやってます。