本記事は、ニッキンONLINE PREMIUMで連載中の記事の転載です。

※媒体社の許諾のうえ転載しております。

企業で行なわれるコミュニケーションはいわゆるフォーマルな「会議」だけではありません。よりカジュアルな立ち話や飲み会などは「インフォーマルコミュニケーション」と呼ばれ、「インフォーマルコミュニケーション研究の動向(計測と制御)」でも指摘されているとおり、組織の生産性やエンゲージメントの向上にも影響するとされています。

新型コロナウイルス感染症が流行し始めた当初、オンライン飲み会がとてもはやりました。ウェブ会議が劇的に普及した結果、インフォーマルなコミュニケーションをやりたいという欲求が生まれたことが要因の一つに挙げられるでしょう。ただし、テレワーク・リモートワーク総合研究所が実施した「コロナ禍の飲み会事情に関するアンケート調査」によると、オンライン飲み会は、およそ2人に1人が経験したものの、経験者の3割近くが満足していないようです。私も何度かオンライン飲み会に参加しました。住んでいるところが遠いなど、普段なかなか会えない人たちと気軽に会えるという手軽さがある一方で、帯域の狭さから話しづらいなと感じることも多くありました。

おたまじゃくし研究所では、飲み会の会話の状況を調べるために、研究員たちとオンライン飲み会の実験を行いました。ここでは、その概要を紹介します。

詳細な分析結果はオンライン飲み会実験の分析でわかった不都合な結果や超異分野でもコミュニケーションの悩みはみな同じ? 〜超異分野学会で得られた新たなケーススタディー〜をご覧ください。

実験の内容はシンプルで、オンライン飲み会をしながら、飲んだアルコールの本数をカウントし、発話の時間を Hylableで計測していくだけです。参加者6人中5人がアルコールを摂取し、約3時間の飲み会になりました。

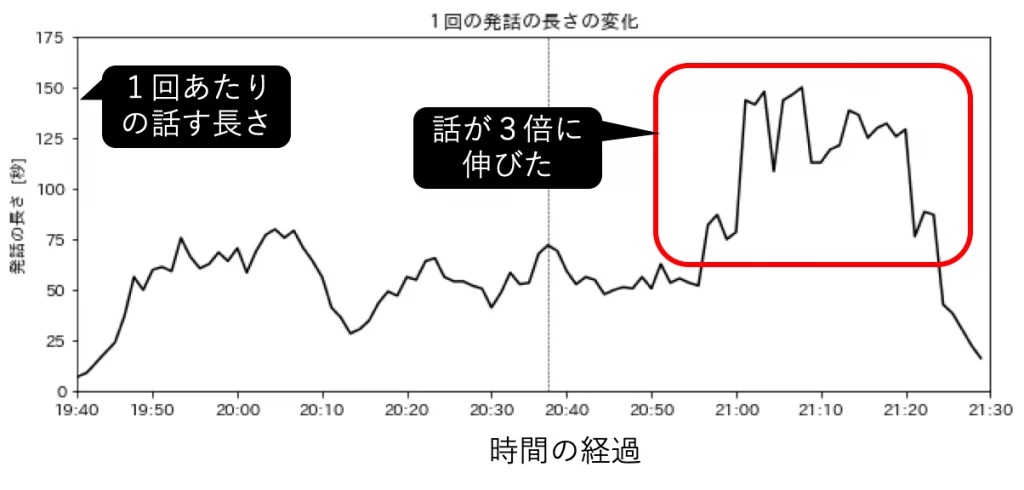

1回あたりの話の長さを測ってみると、後半で発話の平均長が約3倍に延びました。これは、時間が過ぎるにつれて、1回の発言で話す時間が延びていることを表します。実際は、各自の過去のエピソードが語られていました。これは、アルコール摂取の有無にかかわらず全員が同じ傾向にありました。

さらに、最も若いメンバーの発話が後半は減少し、ほぼ聞き役に回っていたということも明らかになりました。

(おたまじゃくし研究所の記事より引用)

このような結果を見ると、短絡的に「おじさんの話が長くなって大変だっただろう」と想像しがちですが、参加者の感想は、面白い話を互いに聞き合うことができ、楽しい会だったとのことでした。実際、農業研究家の篠原信氏が執筆した「若者が喜んで聞く「年配の説教」はどこが違うのか?」に記載している例にもあるように、一概に話す時間が長いと退屈というわけではなさそうです。ここで重要だと指摘されているのは「自分が話したいことではなく、相手が聞きたい話をする」ということでした。

つまり、自分を客観視する「メタ認知」が重要だと言えるでしょう。飲みながらなんとなく長く話すより「ここでエピソードを詳しく話すと場が盛り上がるかも?」「この人の発言が短いからエピソードを掘ってみるといいかも?」など、飲み会自体をメタ認知しながら話すことで、いろいろな話が聞ける楽しいひとときになるのではないでしょうか。

#オンライン飲み会 #リモート飲み会 #zoom飲み #メタ認知 #リモートワーク #コミュニケーション改善 #発話分析 #飲みニケーション #ハイラブル

この記事を書いたメンバー

水本武志

ハイラブル株式会社代表。カエルの合唱や人のコミュニケーションの研究が専門。 あらゆるコミュニケーションを調べたい。生物研究プロジェクト Project Dolittle もやってます。