こんにちは、ハイラブル株式会社の加藤です。Webサイトや製品のUIなど、ハイラブルのデザインを主に担当しています。

前回の記事では、ハイラブルのロゴができるまでの過程を紹介しました。

今回はハイラブルの雑談「Fika(フィーカ)」について紹介したいと思います。

ハイラブルの雑談の始まり

近年、コロナの影響で家で過ごす時間が増え、友達や会社の同僚などと「雑談する」機会が減った、と感じる人は多いのではないでしょうか。

遡ること数年前、出産を機に社内で一足先にリモートワークをすることになった私は、週5だった出勤も数ヶ月に1回程度に減りました。

社内での「雑談」が大好きだった私にとって、気軽に社内のメンバーに話しかけられない日々は精神的に辛い時もありました。

(本社とPCでつながっていても、話しかけるタイミングが難しい)

(本社とPCでつながっていても、話しかけるタイミングが難しい)

しかしその後コロナが大流行し、社員全員がリモートワークすることに。Web会議が主流になったことで、対面で雑談をする機会も極端に減りました。

そこでハイラブルでは、社員間のコミュニケーション不足を解消するべく、週1でFika(フィーカ)、という制度を取り入れました。

Fika(フィーカ)って何?

スウェーデンの生活習慣でもある「Fika」は甘いものと一緒にコーヒーを飲む小休憩のことで、日本で言う「お茶をする」感覚と似ています。

ちなみにハイラブルのFikaは、Web会議の見える化サービス Hylable(ハイラブル)を使って雑談しています。Hylableは、Web会議参加者の発言した時間やその変化、やり取りの量などを自動で分析・見える化するWeb会議システムです。

1回のFikaの時間は約20〜30分程で、出入りは自由です。何を食べてもいいし、飲み物を作りに席を離れてもOK!時にはお散歩しながら参加する日もありました。

(現在北海道在住なので、外の大自然をレポしてみたり)

(現在北海道在住なので、外の大自然をレポしてみたり)

Fikaのような話し合いの場では、いろんな人に話題のパスが回ってその時々の旬なネタが聞けることも醍醐味のひとつだと思います。

そして、このFikaの導入をきっかけに、コミュケーションの質や自分の傾向を客観視できるようになりました。

どう変わった?

実際に見える化されたグラフを見てみると、「自分ではあまり話しているつもりがなくても、意外と話していた」なんてことが、よくおこります。この認識の「ズレ」が大きいほど、自分を客観的に見られていない証拠でもあるわけです。

(自分の発話量を示す棒グラフが思っていたよりも高いと、ちょっと恥ずかしかったり)

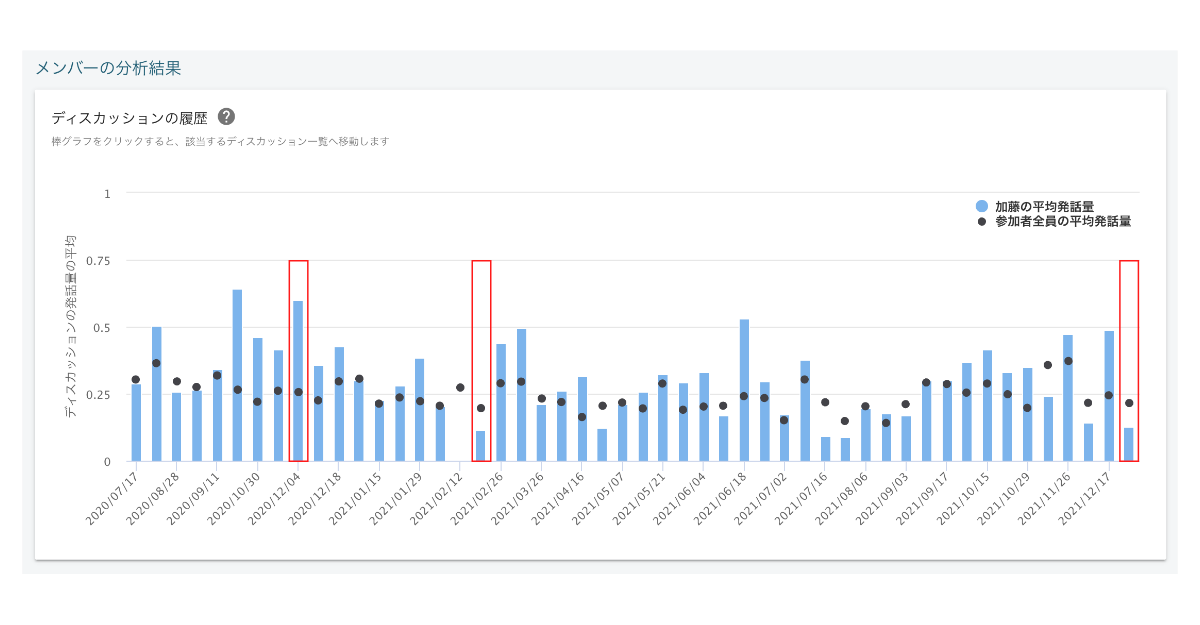

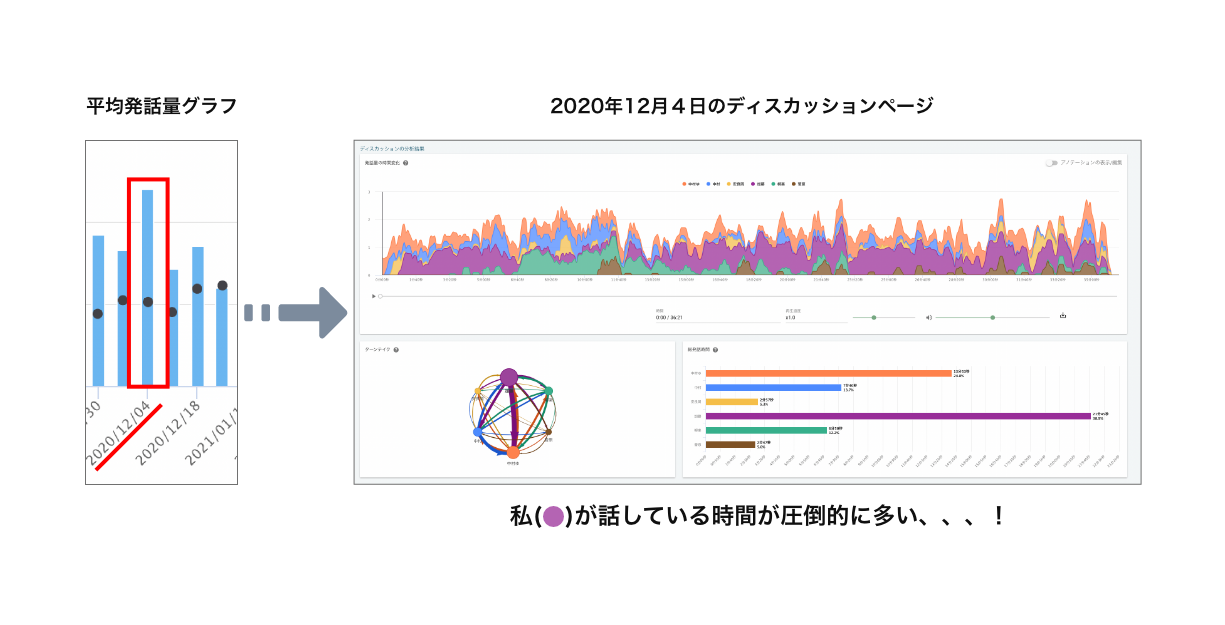

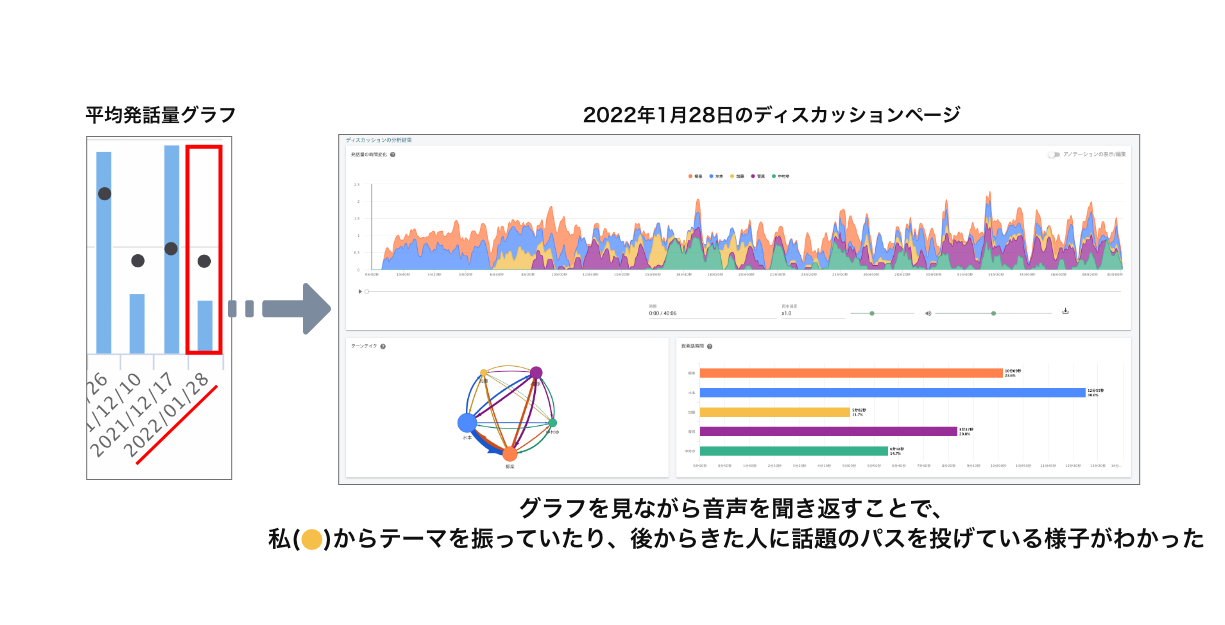

(自分の発話量を示す棒グラフが思っていたよりも高いと、ちょっと恥ずかしかったり)こちらが、私のFikaでの平均発話量を表したグラフです。(赤で囲った回は、以下で取り上げます。)

話しやすいテーマだったこともあり、周りの環境や生活スタイルの変化など自分から積極的に話していましたが、誰かに話題を振ることはあまりできていない様子でした。

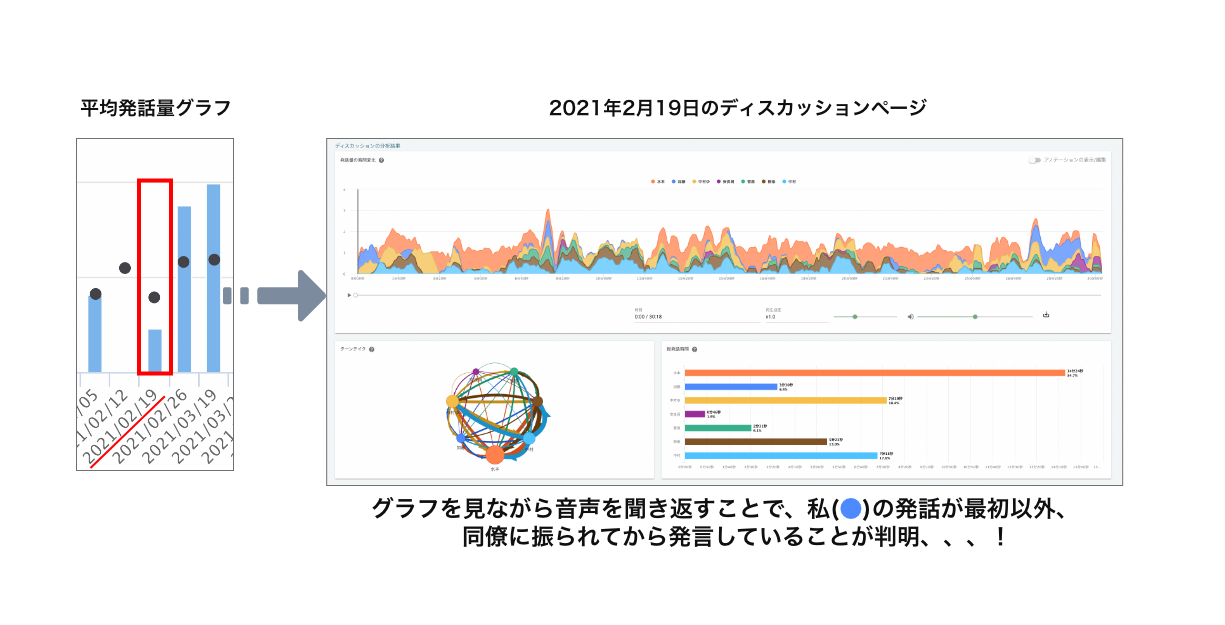

この時の話題は、代表の水本の福岡出張の話やそれぞれのコロナ禍での過ごし方などを話していました。Web会議の画面上にリアルタイムで表示される発話量のグラフを意識しすぎたこともあり、私の発話が少ない回でした。いつもよく話している私があまり発言していないせいか、同僚達が気を遣って話を振っているシーンもちらほら😅

例えば、最近のFika(2022年1月28日)を振り返ってみると、この時は「美味しい社食・学食の話」で盛り上がっていました。

一見、平均発話量のグラフだけみると、発話量が普段より単純に少ないだけの回に見えます。しかし、実際の音声を聞き返してみると、入室のタイミングが遅かったために、総発話量が少なかったのだと分かりました。また、自分だけが話すのではなく、他の人に話題を振って、聞く側になっている様子などもわかりました。

蓄積されたデータっておもしろい

Fikaのお菓子を食べながらの何気ない時間と、ハイラブルの分析が組み合わさることで、普段意識しない日常のコミュニケーションを振り返ることができました。

ハイラブルのFikaはお腹を満たす以上に、相手の話に耳を傾けたり、誰かに話を振ったりなど、いわゆるファシリテーター的な力を自然と身につけるきっかけにもなったと思います。

私にとって、どのような振り返り方が効果的かは、まだまだ模索中の身ではありますが、3年、5年、10年とより多くの蓄積されたデータを分析することで、また違った視点もうまれるかも知れません。

今後もサービスの楽しい使い方があればたくさん紹介してきたいと思うので、次回の更新もぜひお楽しみに!

#フィーカ #リモートワーク #コミュニケーション改善 #発話量分析 #オンライン会議 #ハイラブル #社内コミュニケーション #社内交流 #オンラインコミュニケーション

この記事を書いたメンバー

Kato.M

91年生まれ。出身は大阪、現在は日本で一番寒い村でリモートワーク中。2歳になる娘がいます。趣味は、美味しいご飯を作って食べること。