ハイラブルで教育事業を担当している中村祐希です。この度は、ハイラブルの対面・Web会議の話し合い見える化サービスを活用されている、東京学芸大学附属小金井小学校の鈴木秀樹先生*と、木々薫る小金井市立緑小学校(以下、緑小)をお訪ねしました。(訪問日:2022年6月15日)

鈴木先生は、緑小の校内研究の講師を務められています。今回、2年生の国語での「話す・聞く」の単元に関する研究授業を受けて、鈴木先生が講演をされることになりました。そこで、講演の中でハイラブルの 対面の話し合い見える化サービス Hylable Discussion による話し合いの可視化の紹介とデモを行っていただくことになりました。

以下、研究授業、協議会、鈴木先生の講演とデモの内容をご紹介します。いま、話し合いを取り入れた授業はどうなっているのか、そして今後どうなっていくのかの展望をご覧ください。

* 鈴木秀樹先生

- 東京学芸大学附属小金井小学校 教諭

- 慶應義塾大学非常勤講師

- マイクロソフト認定教育イノベーター

ICTを活用してインクルーシブ教育を実現する「ICT×インクルーシブ教育」を進めています。

■ note リンク

(執筆:教育事業担当 中村祐希)

研究授業―世の中に「あったらいいな」と思う道具は?

今回の研究授業の対象は、2年生の国語の「話す・聞く」に関する単元でした。まず、子どもたちは、世の中に「あったらいいな」と思う道具を絵に描いて、タブレット上で共有します。次に、担任の先生の手引きを受けて、自分の考えた道具について友だちと話し合います。最後に、友だちの意見を聞きながらその道具に工夫を加えていきます。お互いの道具を工夫していくためには、話すこと、聞くことの両方が必要になる仕組みです。

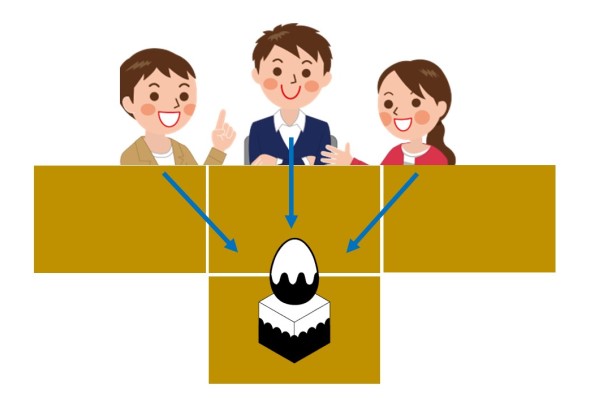

話し合いは、3人1グループとなり、1人の発表あたり7~8分をとって、3回行われました。机は、横並びの一直線に配置されました。(ちなみにこの形の場合も、図1のように中央の机の前にもう一つ机などを置き、そこにたまご型レコーダーを設置することで、ハイラブルで話し合いを可視化することが可能です)。子どもたちからは、「空の上に設置する遊び場」など、自由な発想から道具のアイディアが生まれていました。

図1 横並びの場合のレコーダー設置方法

図1 横並びの場合のレコーダー設置方法

協議会―「主体的・対話的で深い学び」だったかどうか

研究授業後の協議会では、緑小の先生方が8~10人程度の3グループに分かれて、研究授業についての議論を行いました。各グループでは、学習指導要領に掲げられている「主体的・対話的で深い学び」に応じて、議論のテーマが設定されました。以下、先生方のご意見の一部です。

- 「主体的だったかどうか」を話し合った先生方

紙ではなく、タブレットとスクールタクト(ブラウザ上で協働学習できるツール)を利用したことは、子どもたち自身が絵の細かい部分に注目できるなど良かった点が多い。

- 「対話的だったかどうか」を話し合った先生方

友だちからのアドバイスを素直に受け入れる子が多かった。アドバイスに理由の説明があるともっと良かったかもしれない。

- 「深い学びだったかどうか」を話し合った先生方

身近な生活のなかの便利な道具というよりも、空想のなかの道具に傾きがちだったので、身近な問題を拾うという発想があってもよかった。

鈴木先生の講演―今日の授業をめぐって

協議会後には、鈴木先生の講演が行われました。今回の「話し合い」というテーマに対して先生は、話し合いにはたくさんの技法があるが(ワールドカフェ、ロールプレイ、ジグソー法など。『授業力&学級経営力』2022年6月号、明治図書よりご紹介)、子どもたち自身が話す必然性を感じるかどうかが大切だと語られます。

一方、現在はコロナ禍によって子どもたちの話し合い経験が少なくなっている傾向があります。そこで、自分たちがどう話し合うとよいかというイメージをもてるような、話し合う子どもたちのモデル動画などを事前に見せてあげると、子どもたちの助けになるそうです。

さらに今日の授業の題材でいうと、空想的な道具に偏らないようにするためには、身近なものの足し算をさせるという方法も勧められるとのことでした(コンピューター+モーター+大型バッテリー+タイヤ=車、のような)。

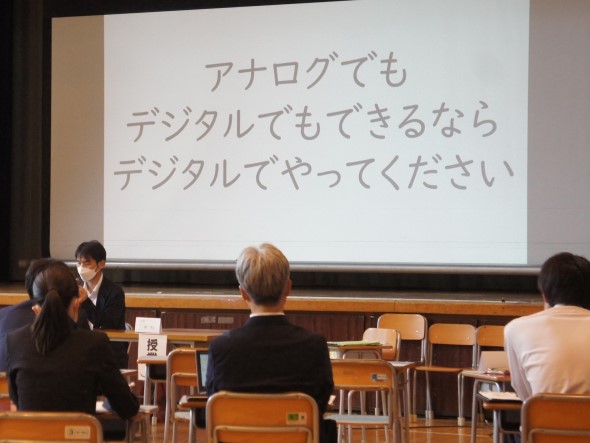

また今回、子どもたちは絵をタブレットによって共有しました。それらは紙に描いて直接見せ合うことも、タブレットで共有することも、事実上はどちらでも可能です。しかし鈴木先生は、「アナログでもデジタルでもできるなら、デジタルでやってください」と話されます。なぜならば、社会に出るとデジタルが基本となっているためです。

続けて先生は、今回の授業で道具を絵に描いたように「話し合いの内容」を可視化するだけでなく、「話し合いそのもの」を可視化する時代が来ていると紹介されます。その一つが、ハイラブルによる可視化です。

(鈴木先生ご提供のスライドから)

(鈴木先生ご提供のスライドから)

ハイラブルによる話し合い可視化の体験会

ハイラブルの体験会では、緑小の先生方3名と鈴木先生の計4名が、3分程度の話し合いに参加されました。その他の先生方は、スクリーンにリアルタイムで映し出される話し合いの分析結果のグラフを見ながら、話し合いを見守りました。

話し合い終了の直後に、最終的な分析結果を確認したところ・・・ご自身が発話量1位にならないように工夫された、という鈴木先生の意図通りの結果となりました!

分析結果は、何かを強制したり一律に評価したりするためのものではありません。グラフの形がチームの協力や自分の変化を表わす面白さは、大人にも感じていただけます。

体験会後、鈴木先生は、これからの時代においてこのような学習データは教師・児童・保護者の三者が活用できるものであると話されました。

- 教師:授業改善

- 児童:学び改善

- 保護者:学び確認(子どもの話以外から学校のことを知るすべにもなる)

最後に―ハイラブルで可能になることとは

鈴木先生がおっしゃるように、データはそれに関わる多くの人が活用できるものです。中でも、今回先生方に体験いただいたように、ハイラブルのデータを参加者、つまり子どもたち自身が振り返ることは、「思いやりあるクラスづくり」のきっかけにもなります。

可視化によって、発話量が多い子は少ない子に配慮するようになり、少ない子もまた発話できるようになる、といった変化はこれまで多くの学校で見られています。チームで協力し合う楽しさを、多くの子どもたちに体験していただきたいと、私たちは願っております。

授業や講演を見学させてくださった小金井市立緑小学校様、東京学芸大学附属小金井小学校の鈴木秀樹先生、ありがとうございました!

参考情報

- 小金井市立緑小学校

- 東京学芸大学附属小金井小学校

- 【動画】東京学芸大学附属小金井小学校ICT部会「道徳授業の「話し合い」バージョンアップ」

- ハイラブル株式会社導入実績「東京学芸大学附属小金井小学校・鈴木秀樹先生―子どもたちのメタ認知改善と思考の活性化を実感」

#話し合い見える化 #教育現場 #授業改善 #ICT教育 #ハイラブル

この記事を書いたメンバー

中村 祐希

ハイラブルで唯一の文系メンバーです📖

大学院では、フィールドワークで「キリスト教のマリア像やグッズなど」を研究していました。