先日、東京学芸大学附属小金井小学校の鈴木秀樹先生に、Web会議の見える化サービスHylable(ハイラブル)を使用してインタビューを行い、ハイラブルの「話し合い見える化」がもたらす教育効果についてお話を伺いました。

今回、そのインタビュー内容をブログ記事としてまとめました。ぜひご覧ください!

元となったインタビュー動画はこちらからご覧いただけます👇

ハイラブルの製品について

🥚対面の話し合い見える化サービス Hylable Discussion(ハイラブルディスカッション)

※本記事では“対面版”と表記しています。

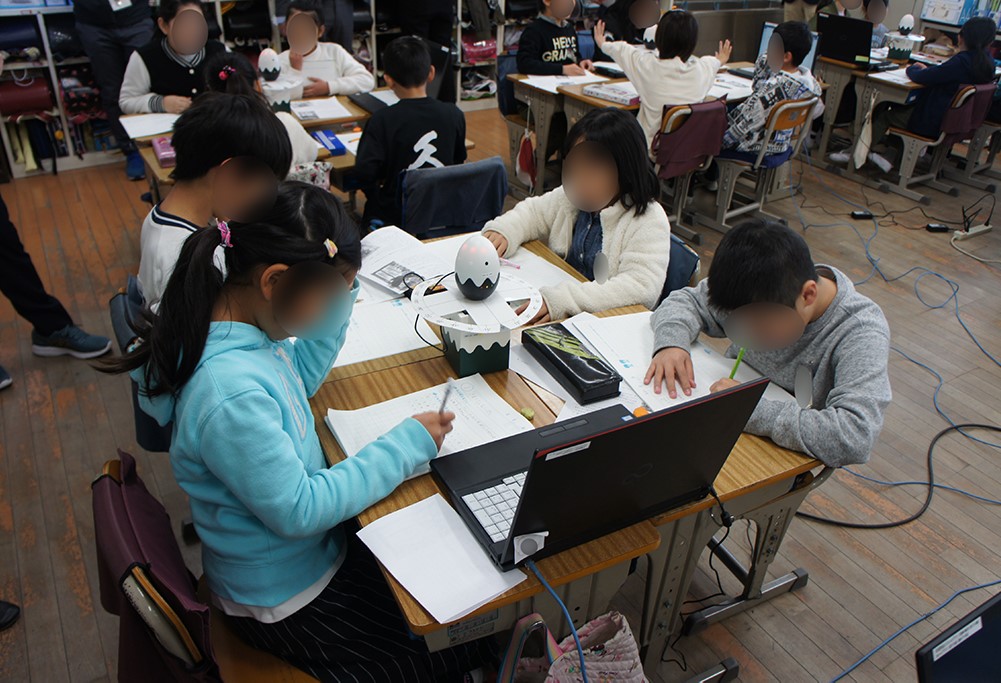

グループワークなど対面の話し合いを「たまご型レコーダー」でグループ毎に録音し、発話量・やり取りなどの情報を自動的にグラフで見える化するクラウドサービスです。複数グループが同時に話し合いを行っている騒がしい環境でも「誰が」「いつ」話したかを聞き分けて見える化できます。

たまご型のレコーダーで対面の話し合いを録音します。

※小金井小学校で利用中の画像ではありません。

様々なグラフで話し合いを見える化します。個人・班・クラスのデータとその変化の蓄積で、

振り返りによる行動変容・行動データの分析が可能になります。

💻Web会議の見える化サービス Hylable(ハイラブル)

※本記事では“Web版”と表記しています。

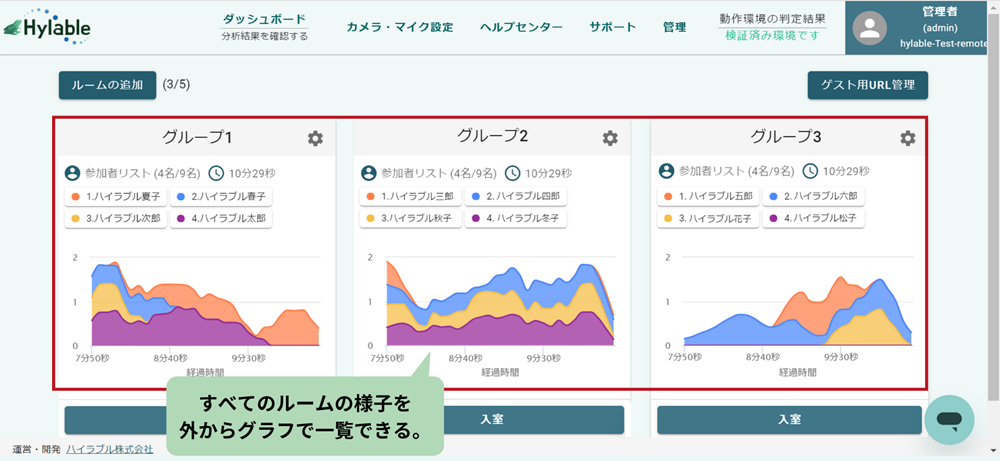

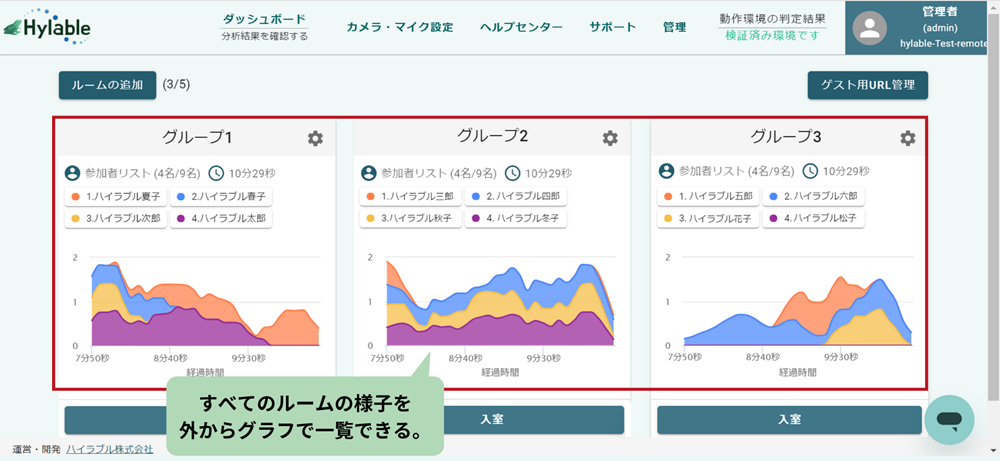

専用のWeb会議システムを使用して参加者の発話量やその変化、やり取りの量などをグラフでリアルタイムに見える化します。Web会議の画面上で見える化されるので、その場ですぐに行動変容ができます。また、すべてのルームの様子を外からグラフで一覧できるため、データに基づいて、先生はベストなタイミングで話し合いに介入ができます。

専用のWeb会議システムを使用して参加者の発話量やその変化、やり取りの量などをグラフでリアルタイムに見える化します。自分やチームの行動をメタ認知しながら話し合いをすることができます。

話し合いが行われているすべてのルームの様子を外からグラフで一覧できます。

すべてのグループの進行内容を的確に把握することで、タイミングを逃さずに適切な介入ができます。

ハイラブルの製品を使い始めたきっかけは?

―鈴木先生、今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。

鈴木先生 よろしくお願いします。

―鈴木先生は対面の話し合い見える化サービスとWeb会議の見える化サービス、どちらもご利用いただいておりますけれども、まず最初にハイラブルのツールを使おうと思われたきっかけを教えていただけますでしょうか?

鈴木先生 最初は東京学芸大学の先生に教えていただいたんですね。「議論の中身を評価するサービスがあって、ちょっとそれを試してみたいんだけど、鈴木さんのクラスでやってみていい?」って言われて、「どうぞ」ってなんだか全然わからなかったんですけれどもOKして、やってみていただいたのが最初でした。

たまご型レコーダーが教室にずらっと並んで、子どもたちがやり始めて、その分析結果を見て、こんなことがわかるツールがあるのかっていうことで、非常に驚いたんです。それを見て、あ、これ授業で使ったら面白そうだなと思ったのがきっかけでした。

対面版・Web版のそれぞれの良いところは?

―ありがとうございます。では、先生が2つのツールを使ってくださった観点から、それぞれのツールの良い点というものがあれば教えていただけますでしょうか?

鈴木先生 対面版の方は、私が使い始めた時は、分析がリアルタイムではなかったんですが、まずたまご型レコーダーを真ん中に置いて、みんなで話し合いをしますと。その後、分析結果を見ますと。その分析結果をもとに、もう少し改善した次の話し合いをやろうとなるんですけれども、そうやって自分たちの話し合いを客観的なデータとして振り返るということが今までゼロだったので、子どもたちに非常に大きな衝撃だったようですね。

Web版を使ってから思うのは、やっぱり当たり前ですけれども対面型なので、子どもたちの自然な話を分析できるというところが、対面版の一番良いところかなと思います。逆にWeb版の方は、そういう意味では自然じゃないというか、オンライン会議って普通相手の話をすごく待つじゃないですか。子どもたちも友達の言ってることを待って、それから自分が話し始めるみたいな順番を守ることが自然と起こるんですけれども、友達がどれくらい話してるのか、自分がどれくらい話してるのかということをすごく意識するようになりましたね。隣の分析結果が相まって、非常に他の子の話というものに対する意識が向くようになるのは、Web版の良いところかなと思います。

ハイラブルの製品の改善点は?

―両ツールを使っていただく中で、それぞれの改善点みたいなものもきっとお考えの中にあるかと思うんですけれども、そういった点はいかがでしょうか。

鈴木先生 この間ちょっとうちで研究授業をやって、慶応大学の鹿毛先生という方に講師で来ていただいたんですけれども、授業において何が大事かという話で、鹿毛先生が3つおっしゃられていて、1つが子どもたちの思いや考えを可視化できるか。それからその可視化している情報が共有化されているか。それと学びを深めていく切り口が焦点化されているか。その3つを言われたんですよ。

その焦点化の部分は、教師がやらなくちゃいけないことなのでいいんですけれども、可視化の部分はハイラブルがすごくやってるところですよね。この共有化をどうするか。もちろん今グループの中で話していることについてはグラフで誰がどれくらい喋ってるかって出てるので、もちろん共有化されてるわけですけれども、他のグループと比べて自分たちのグループの話し合いってどうなのかっていうことであったり、あるいは前にやったときと比べて自分たちの話し合いってどうなってるんだろうか。あるいは他の子と組んで話し合ったときの自分ってどうだったんだろうみたいなこと。

そういう情報が複合的に分かりやすく共有化されていると、よりいいのかなと思いますが、果たしてそれがどんな姿なのか私も全く分からないので、ハイラブルさんにぜひ研究開発していただきたいなと思う次第です。

対面版・Web版それぞれの使い方のコツは?

―ありがとうございます。先生が両ツールを使ってくださった中で、使い方のコツみたいなものはありましたら教えていただけますでしょうか。

鈴木先生 対面版の方はとにかく他のグループの声が混じってしまうのが一番まずいところで、それをどう分けるかっていうところが一番のコツになります。やっぱり一つの教室の中で全員でやるとどうしても声が混じるので、学校の中の空き教室などを見つけて、教室の中の人数をなるべく少なくしてやった方がうまくいくかなというところはあります。

あと一回衝立を使ったんですけれども、それも効果がないわけではないんですが、どっちかというと人数を少なくした方が圧倒的に効果が高かったので、学校の中に場所を見つけられるといいのではないかなと思います。

あとWeb版の方は、教師の方の使い方になるんですけれども、教師はどのグループでどんな話し合いが行われているかっていうのを全部一覧で見ることができるわけですよね。あれを自分の手元のパソコンで見るだけにしておくか、あるいは教室の電子黒板にそれを投影するかっていうところは一つ考えどころかなと思うんです。

私は子どもたちがそこで話し合っていることっていうのは、そのグループのものなんだから、そのグループだけで見えていればいいだろうと思いますけれども、ハイラブルを使った他の教員は大画面に映して、自分もそれを見ながら「3番のグループ話し合い滞ってない?」とか、「4番は誰それしか喋ってないんじゃないの?」みたいなことを言ったりするっていうんですけれども、そうやってパッとできたり、あるいはそうやって注意されたグループが、あ、確かに他のグループと比べるとうちのグループバランス悪いみたいなことを言ったりするのが、効果があるんだっていう考え方もあると思います。

その辺はどんな授業なのか、どんな教育観なのかっていうところによると思うので、これが絶対の正解っていうのはないと思いますけれども、一つ考えどころなんじゃないかなと思いますね。

―はい。今先生が言ってくださったのが、Web版のいわゆる私たちがロビー画面と呼んでいる、各ルームの中の分析結果が一覧できる画面のことでしょうか。

各ルームの中の分析結果が一覧できる画面(ロビー)

鈴木先生 そうです。それです。

―はい。ありがとうございます。

同じ教室でWeb版を使用する際の準備や使用感は?

―もう一点教えていただければと思ってたんですけれども、貴校ではWeb版のハイラブルを利用していただくときに、同じ教室の中で子どもたちが一人一台の端末でヘッドセットを付けてということだと思うんですけれども、そういった点は何か準備に問題等はありましたでしょうか。

鈴木先生 ヘッドセットを使う分にはWeb版のハイラブルで、全然何の問題もないですね。普通に教室の中に全員がいても問題なくできていましたね。

―それは子どもたちの体感として隣でお話ししている声があっても気にならない、自分のグループの声はちゃんとヘッドセットから聞こえてお話できているから大丈夫といったようなことなんでしょうか。

鈴木先生 そうですね。これは面白いんですけど、対面版のハイラブルだと子どもたちの声がどんどん大きくなるんですよ。ところがWeb版だとどんどん小さくなりますね。そっと話すようになるみたいなところがありますね。そこは面白いなと思います。

子どもたちに分析結果を見せるときに工夫していることは?

―ありがとうございます。では、鈴木先生が子どもたち自身に分析結果を見せるときに注意されていることとか、工夫していることがあれば教えていただけますでしょうか。

鈴木先生 話し合っている最中に隣でグラフがどんどん動くので、グラフの意味は最初に教えましたけれども、そこから何を読み取ってどうしていくかみたいなところはあまり言わなくなりました。そこは学年にもよるのかもしれませんけど、子どもたちに任せてもいいのかなというふうなことでやってます。

結果としては子どもたちが非常に考えるというか気にするようになって、総発話時間を見て、誰それ全然喋ってないけど何考えてるみたいなことを水向けたりとかということが発生するので、そこはもう任せていいのかなと。ハイラブルのインターフェースが子どもたちのそういうところを十分引き出すようになっているのかなというふうに感じています。

子どもたちが特に気にかけてみているグラフは?

―子どもたちが特に注目しているグラフとかってありますか。

鈴木先生 まだやっぱり発話量の時間変化にいくんだろうと思うんですけれども、結構気にしているのがターンテイクですね。子どもたちの持っている感覚とちょっとずれる時があるんですよ。というのは、あんまり喋らない子が一言ボソッと言ったのが、実は周りの子にグサッとくるようなことって話し合いの中であるわけじゃないですか。

ところがそれは細い矢印でしか表現されなかったりすると、子どもたちの思っている話し合いの印象とちょっとずれるわけですよね。そこがなんでなんだみたいなことで、子どもたちとしては戸惑うこともあるんですけれども、逆にそれが自分たちの話し合いの価値みたいなものに目を向けさせることにもなるので、これはこれで面白いなと思って見ています。

―矢印が細くてもその発言良かったよねっていうことを逆に気がつけるみたいなところでしょうか

鈴木先生 そうですね。

ハイラブルの製品を使用した後の子ども達の変化は?

―ありがとうございます。では最後に伺いたいんですけれども、鈴木先生からご覧になって、

ハイラブルを使うことによって子どもたちにどんな変化があったなというような印象をお持ちでしょうか。

鈴木先生 リアルタイムで自分たちの話し合いの様子を可視化しながら話し合っていくということで、思いもよらなかった気の使い方をするようになるなっていうのは一番の驚きでした。

さっきもちょっと話しましたけれども、全然喋らない子がいると。そうすると他の3人で盛り上がって議論してるんだけれども、どこかで気がついて、「誰それは何も言ってないけどこの問題についてどう考えてるの?」みたいに水を向けるっていうのは、なかなか小学生の普通の話し合いの中ではないんじゃないかと。教室の中で4人グループで話してて、あんまり喋らない子がいたら、そのままあんまり喋らないんですよ、普通。

ところが自分たちの話し合いが可視化されているからこそ、そういう子にも水を向けるような、そんな雰囲気になるっていうのは、これはちょっとなかなか面白い変化だなと思ってみてます。

―面白いですね。つまり子どもたちは発話時間の長い子のグラフよりも、少ない子のグラフに着目しているっていう観点があるっていうことでしょうか。

鈴木先生 そうですね。多分最初は自分がどれぐらいかっていうところで見てるんだろうと思うんですけれども、やっぱり話し合いの時間が経ってくれば経ってくるほど、その差って際立ってくるじゃないですか。そうするとやっぱりそこに目が行くんでしょうね。

―ありがとうございました。

#コミュニケーション #研究 #話し合い見える化 #ICT教育 #ハイラブル

この記事を書いたメンバー

中村(み)

最近、鍋料理ばかり食べています🍲一番のお気に入りはキムチ鍋です。こんにゃくを入れるとおいしいので、ぜひ試してみてください!